2018年05月16日

ナラ入沢渓流釣りキャンプ場でGWグループキャンプ

今年もゴールデンウィーク恒例のグループキャンプに行ってきました。場所は「ナラ入沢渓流釣りキャンプ場」。

個人的にはかれこれ3回目?栃木で一番好きなキャンプ場。ほどよく難しい釣りもできて、サイトも程よく整っていて、自由度も高いのがすばらしい。そんなナラ入沢渓流釣りキャンプ場で4家族17人の二泊三日グループキャンプをしてきました。

ちなみに久々のアップ。実は中途半端な書きかけのアップしてない釣り日記が幾つか散乱・・・。ちょっとまとめ損ねたままで、色々と他の活動が・・・。ぼちぼちやっていきまーす。それでは相変わらずの長文をお読みいただけるならどうぞ。

GWの真っ最中ということで、さすがの東北道も大渋滞が予想されるので、気合いの3時起きで身支度を整え、給油やら氷の調達やらを終え、荷物を積み込んで出発したのは5時少し前。程よく流れる首都高をさらりと抜けて川口の料金所を5時台に抜けてまずは一安心。宇都宮近辺で若干の渋滞にはまりながらも、8時前には西那須野塩原ICを降りて塩原方面へ。チェックインには少し早いので、キャンプ場を一旦通り過ぎて福島にちょっと入った会津西街道道の駅たじまに9時前に到着しました。ここで当家より先に出発していたS家と合流。事前にS家より情報を得ていた朝ラーメンを早速堪能。本当は佐野SAでの朝ラーメンを狙っていましたが、流石にGWは人気SAは渋滞していて泣く泣く回避していたので、ここで朝ラーメンを補給できるのは超ラッキーです。いかにも会津地方っぽいラーメンでなかなか美味しいラーメンでした。なんか定番化しそう。また朝ラーメンだけでなく地元の山菜やアスパラガス等の新鮮な農産物も魅力的。ここでアスパラガスをゲット。ちなみにアスパラガスは毎日9時に入荷だそうで、その時間帯になるとワラワラと人が集ってきてまいた。みなさん良くご存知のようです。

道の駅たじまで仮眠を取ったり、朝ソフトクリームを堪能しながら休息を取りこの後の設営にむけての英気を養います。10時前に道の駅を出発して15分程でキャンプ場に到着。昨年秋ぶりのナラ入沢はあいにくの雨で若干水が濁っていましたが、相変わらずの美しいサイトです。まだまだ人は少ないですが、パラパラと到着しつつあるようで、管理棟の周りの駐車場は程よく埋まりつつありました。取りあえず車を止めてスタッフの方に受付の開始時間を確認。予定は11時だったそうですが、GW後半初日でサイトも空いているようなので、10時半には開始するとの事です。ちなみにホームページ上のチェックインは13時ですが、GWはいつも特別対応でチェックインテーブルでの受付が開始します。サイトを選びたい時には早めに到着する事が肝要です。

チェックイン開始後に早速受付を済ませます。名前を告げると「あー○○さんですね。いつもありがとうございます。」とご挨拶を受けました。そんなにしょっちゅう来ている訳ではないんですけど、前回は大型台風上陸前夜に強行宿泊したりして、結構ギリギリまで現地の天候や撤収の見通しについてコミュニケーションを取ったので名前を覚えていらっしゃったようです。一応経験者?ということで、さらっとルールの説明を受けて、GW特別ルールとして提携ホテルの温泉が宿泊客が満杯で利用できない事を告げられて、別の温泉の紹介を受けます。もともと今回はいつもと違う温泉を巡りたいと思っていたのでノープロブレムです。ただ、塩原温泉の中心はどこも混雑していそうなので若干考慮しながらお風呂プランを考える必要がありそうです。また今回は大人数のグループキャンプと言う事で、サイトが一番遠い第二キャンプ場になっています。トイレが管理棟周辺にしかないため、かなり遠いのですが一応場内往復用の自転車を自由に使って良い事を告げられます。若干不便なのですが、GWに大人数のグルキャンを実施できるキャンプ場を探すのは結構難しかったりするので仕方ありません。過密ブッキングでグルキャンなのに一家族だけ遠いところにテントを移設されてしまった昨年の事を考えると、ゆったりとみんな一緒に過ごせる事が最も大切なポイントなんだと思います。

受付を終えて合流済みのS家とサイト選びに向かいます。まだまだガラガラ状態なので選び放題です。どーしよっかなぁ。各家庭の幕を考えながら、どんな感じでサイトを確保しようか考えた結果、第二キャンプ場入口側の比較的広い4区画を並びで取って、車を両脇に駐車して4家族が中央側にテントを張るイメージにしました。区画確保の為にS家と当家の二台の車を両脇に駐車して早速設営開始。今回は夜間にかなり気温が下がる予報だったので、アメドにメッシュシェルターの連結仕様です。雨予報もあったのでタープも持ってこようか迷ったのですが、比較的早く上がるという予報だったので見送り。結果はその後も結構降ったり止んだりを繰り返したので、やっぱり持ってきても良かったかなぁと思いました。山の天気予報を信用しちゃイカンな。それから設営中にハプニングが一つ。アメドのポールが破損しました。。。

後日撮影

連結部分に亀裂が入ってポッキリ。流石に10年ぐらい経つので経年劣化かなぁ。購入時に付属している補修パイプを初めて使う事に。この補修パイプが無かったとしたらメッシュシェルターにカンガルースタイルで、結構スペース的に難儀をしたであろうことを考えると、この補修パイプを標準装備としているスノーピークの製品企画はすばらしいなと思います。若干高級路線を走りすぎている感は否めませんが、やっぱり我が家のメインの幕体はスノーピークであり続けるのだろうなぁ。シロクマも欲しいけど。。。テンマクも惹かれるけど。。。オガワにも浮気したいけど。。。

設営完了。

今回は特に目立った新規導入ギアはありません。いつもの設営をいつもどおりにこなし、キャンプスタート。設営途中で残りの二家族も到着し、それぞれ設営に入ります。設営が終わったところでお昼ご飯。さくっとカップラーメンをすする。

雨がポツポツなので大人達はシェルターの中で様子を見ます。が、子供達はおかまい無しに遊び始めます。そうそう、しっかり遊びなさい。特に遊具は無くても、子供達は自分たちでルールを作って遊び始めます。そんな子供帯の様子を見ながら、この先のプランを考えます。夜は冷えそうなので焚き火がいるなぁと。たき火台はS家が持ってきているので、後は薪。管理棟でも売っていますが、せっかく雑木林に近い第二サイトなので、直接調達した方が良かろうと。ただし天候は前日から雨なので落ちている木は湿っています。周りを見渡すと、サイトから若干はずれた山の斜面に直径15センチぐらいの倒木がちらほら。あの太さなら中心はそこそこ乾いているかもしれません。切り出すか。ということで山の斜面を若干登って適当な倒木を選んで3メートル程の焚き木をメインに、幾つかの木を確保してサイトに運びます。ノコギリで切り始めると早速子供達がナニナニとよってきます。「しめしめ、かかったな・・・」早速若干経験のあるうちの子にノコギリを持たせると、もの珍しげに他の子供達も次は俺、次は私と列を作って薪作りのお手伝い。

トムソーヤの気分。あとは危なくないか気をつけながら見守るだけで、次々と薪が切り出されます。次は切り出された薪をS家の鉈を借りて割ってみます。うん、中は乾いてる。これなら十分火はつくでしょう。こちらも一つ割ると子供達がワラワラと。ただし、鉈の薪割りは若干難易度が高いので、最初の刃を入れるところだけは私がやって、十分に刃が入ったところでわたして薪を割らせます。私が小学生の頃はまだ実家の風呂が薪だったので、鉈で薪を割っていた記憶があるのですが、実際親になってみると、子供に鉈を扱わせるのは結構怖いですね。こういう感覚って本当に難しい。多少の怪我をしてこそ子供の成長だとは思うんだけど、リスクの大きい作業はねぇ。とは言え、自分はやっていた記憶がある訳で、どうやって教えられたんだろう?思い出せないなぁ。まあ、多少親としての悩みはありますが、子供達はそんなこと関係無しに普段は使わないノコギリと鉈をつかってガシガシ薪を作っていきます。超楽しそう。よかった。

楽しくみんなで薪を割っていると程なく夕暮れの時間。早めの3時ぐらいにお風呂に行こうと考えていましたが、気温がかなり下がって汗もかいていないので、全家族と協議の上、初日は入った事にして薪割りを楽しみながら、ゆっくりと夕食の準備に取りかかることにしました。今夜は各家族が違った焼物を作り、各家族に配布するプランだそうです。我が家の担当は焼き鳥。これといった新規ギアの投入は無いと言いましたが若干訂正します。ありました。「炉端大将炙りや」です。

それにサードパーティ製の6ミリ厚のステンレス製鉄板。なんと本体より鉄板の方が高いです。火器については子供の成長やキャンプスタイルの変化にともなって試行錯誤が続いていて、今回は奥さんと相談の上、この「炉端大将炙りや」を投入することになりました。手軽に素早く美味しく焼き焼きしたい。そんな全国のキャンパーに絶大な人気を誇るこの火器を我が家も投入する事になりました。さて初投入の結果は・・・上々です。かなり寒かったのでですが、直火に近いので、スキレットを使って焼くより素早く焼き上がります。ステンレス製の鉄板は、スキレットよりもラフに扱っても錆びたりしません。もちろん多少の焼き付きはありますが、決定的に劣化するような自体にならないのが助かります。特に今回の様に寒い且つ炊事場が遠いと、洗い物がおっくうなので適当に放置して翌朝洗いたくなるものです。焼物の選択肢も広がります。焼き鳥もおいしく焼けてるようで、子供達の一番人気。焼き上がり次第次々と子供達に奪われていきます。合間を見て大人もほおばります。あぁ焼き鳥ってなんでこんな美味しいんだろう。ビバ焼き鳥。ちなみに他の家族の焼物も美味しかったです。安定の牛肉に道の駅で買ったアスパラは絶品。良いアスパラって本当に上手い。ご飯も上手に炊けていて、キャンプを重ねる毎に皆さん腕を上げてらっしゃる。やっぱり継続は力なんだなぁ。飯盒ってどう使うんだっけ?とキャンプの度に聞かれた事が懐かしいです。子供も成長していれば、大人だって成長しているんだなぁ。

そんなしみじみ夕食を楽しく終えるとあっという間に子供達は就寝時間。予報通りかなり冷え込んできました。疲れ果ては子供達をサックリ寝せて、大人は焚き火を囲んで・・・といきたいところでしたが、若干雨がつよまったのでシェルターの中に避難。若干おしゃべりして就寝することにしました。だいぶ冷え込んできたので、ストーブをもってこなかった事を後悔。仕方が無いので、ランタンをシェルター内でつけっぱなしにしてテント内部の温度低下をできる限り防ぐ事にしました。他の家族が心配ですが、寒くなるので準備は万全にお願いねと事前に伝えてはあったので皆さん準備を信じるしかありません。。。おやすみなさい。

雨かぁ。。。嫌な音で目が覚める。ひどくは無いけどポツポツと。止むって言ってたのに。山の天気予報はあてにならない。夜はずいぶん冷え込んだみたいで、ぐっすり眠りはしたものの、外にでると震えるレベル。これはイカンとおもい、火の消えたS家の焚き火台に勝手に薪を並べて焚き火を開始。夜の間に湿った薪なので、若干手間取りながらも、そこそこ火が安定して来たので、起き出してきた子供に火の番を頼んで昨夜の片付けを開始。

かるく洗い物を済ませると、各家族も起き出してきたのでご挨拶。やはりみんなちょっと寒かったかな。元気いっぱいって顔ではない。早く暖かくならないかなと願いながら朝食の準備。定番のホットサンドと昨日の残りの肉を食す。うまし。元気もだいぶ出てきたようで、子供達はおしゃべりに夢中。

なかなか食事が終わらない。なんどか怒って漸く食べ終えたみたいなので、息子とS家のパパと子供達を連れてメインイベントの一つであるニジマス釣りへ出発。

ナラ入沢渓流釣りキャンプ場のニジマス釣りは目方釣り(釣った魚を重さで買い取り)と時間釣り(3時間or6時間内釣果無制限)があって、目方釣りはあっという間に魚が釣れてしまい、全然面白くないので、時間釣りを選択。ただし、こちらの時間釣りは程よく魚が野生化しちゃってるので、数を釣ろうと思うと結構テクニックが必要。どちらも魚自体は本当に美味いので、今回はこれまでの反省を踏まえて過去最高の釣果を目指すべくしっかりとプランを立ててきた。ざっくり解説すると、中心はルアーでの釣りをしつつ、ルアーにスレて食い渋る時間帯にはエサ釣りを織り交ぜようと言う作戦で、3時間きっちり釣り続けてやろうという目論見。

まずはルアー釣り。時間釣りでは渓流が5つぐらいに仕切られていて、どこのエリアに入るか受付時に聞かれます。そこに5匹?ぐらい放流して釣りやすくしてくれるんだけど、ルアーのオススメは一番下流の第5エリア。ここには釣れ残りのニジマスが大量に溜まっていて、一番広い淀みの為、中央の延べ竿でのエサ釣りでは届かないエリアに魚が集中しています。ルアーならここを攻められるので、ルアーの釣り師が入っていなければ10匹程度はここから引き出せるはず。受付時に状況を聞くと、エサ釣りの父娘が一組入っているだけのようなので、まずはそこに確定。実際に行ってみると程よくキャストできるラインが空いていました。

早速銀色のスプーンをセットして、絶対釣れる一投目・・・ヒット。あっさりゲット。よしよし。想定通り。次は息子。まずはキャストしてあげて、そこから竿を渡してリトリーブ開始。早すぎずおそすぎず・・・ヒット。そしてゲット。とりあえず一匹はゲットしたので、その後はキャストも息子に任せておいて、私自身はS家の子供達をフォロー。同じ様にキャストして竿を渡す。リトリーブのスピードが早くなりすぎないように声をかけていると、程なくゲット。そんなこんなをやっているうちに、息子も自分自身で釣り上げていき、おおよそ6匹ぐらいはあっという間に達成。さてせっかくなので、S家のお父さんにルアーフィッシングのレクチャーをして差し上げる。まったく未経験というわけではなく、ソトナニとかで少しはやっているので、後はキャストの加減やリトリーブのスピード。それにヒットした後の取り込みまでの竿の角度とか。細かい所をつたえていくとメキメキと上達。

そうこうしているうちにエリアの魚がスレてきて、カラーチェンジしてもしっかりとフッキングしなくなってきたので、エリアチェンジ。前日に下見したときに第1エリアにかなり釣れ残りの魚が溜まっていたのを見ていたので、そちらに移動。岸側に並んでいたエサ釣りの人達の邪魔にならないように流れの奥に陣取ってキャスト開始。このエリアはそんなに大きくないので、キャストはアンダー。短距離で勝負しつつ水深が深いので、ルアーが浮き上がりすぎないように、思いっきり竿先を水面下に突っ込んでリトリーブすると、ポンポンと良い魚が出てくれます。他のエリアよりも棚が深めで、ウキ下の長さをつかめないエサの人達が、釣り残しやすい場所なので、かなり魚が溜まっています。それでいてルアーを引くには若干距離がないので、普通にやるとルアーでも釣りにくい。底を引くために重たいルアーを使うとあっという間にスレてしまいます。あくまで3グラム程度のルアーを浮き上がらないように、竿先をぐっと水面に突っ込んでリトリーブする事で、スピードを程よくおさえることが大切。そうすると短い距離でバイトまで持ち込むところがこの場所の肝です。

だいぶ魚もキャッチできて、S家のお父さんもこなれてきた感じなので、私自身は次のテーマのエサ釣りに挑戦。時間釣りのエリアはある意味エサの方が難しくって、ウキ釣りの仕掛けにもエサのイクラにもすれてしまってます。なので、始めた直後の放流魚は釣れるけど、釣れ残りをエサで仕留めるのは結構むずい。そこで今回持ち込んだのは「ブドウ虫」。定番のエサですが、ナラ入沢さんでは置いてないので、おそらくスレて無いはず。そのエサをつかいながら、ルアー釣りのタックルのままでメバル用のフロートリグを試すことに。これなら軽くキャストして延べ竿では届かないエリアをエサで攻めることができます。ただし、普通の管理釣り場ではアウトなリグなので、実戦投入は初めてです。そもそも東京湾奥でメバリングとかしたこと無いので、リグを組むこと自体初めて。ナラ入沢さん対策として熟考して上でのチャレンジです。結果は・・・あれ・・・結構むずい。どうやらエサの沈下速度が肝のようで、重すぎるとバイトしないし、軽すぎるとエサがしっかり沈まない。なんとか程よい重りのヒットパターンは見つけましたが、思ったよりもフロートの動きでのバイトがわかり難いので、どうしてもフッキングが遅れがちです。イメージ的にはルアーを上手く引けない小さな子供でもやれそうなメソッドをイメージしていたのですが、むしろルアーより難しくなっています。うーんこりゃいかん。どうしよう・・・。

若干の考察の末、次にトライしてみたのはダウンショットリグ。言わずとしれたバスフィッシングとかでワームを使う定番リグですが、今回はワームも無いのでここにブドウ虫をつけます。フロートでバイトを取るよりも、しっかりとボトム付近に浮かせたエサを送り込み、張ったラインの感度でバイトを取ったほうが確実なんじゃないかという発想。で、これが大当たり。特に第1エリア対策として秀逸で、ひょいと投げてボトムを取って、ちょんちょんしているとガツンとヒットしてきます。1年生の娘でも簡単にキャッチ。こりゃ良いわ。あんまりウキ釣りの人達の前で釣りまくるのも申し訳ないので、近くにいた家族やカップルにブドウ虫をおすそ分けします。短すぎるウキ下の調整も教えてあげて、しっかりとボトム付近を流せるようになると次々とキャッチ。みなさん楽しそうで良かった。ぜひ塩焼きにしてもらって、絶品のマスを堪能してね。

そんなこんなで3時間のタイムアップ。釣果は大人二人と子供1人分で30匹。

ちょうど1人10匹計算。これなら目方釣りよりもリーズナブルな結果なので、良かったよかった。さあこれでみんなの分の塩焼きだ・・・と考えていたのですが、実はその前に誤算が・・・。

グルキャンメンバーの別の家族の男の子達が目方釣りをやっていたらしく、16匹もゲット。ちょっとお父さんが買い取り単価が高額になるのを理解していなかったようで、かなり高額の買い取りが発生。あんまりなので、各家族で買い取ることに。いやー、事前の説明が足りなかった私のミス。申し訳無い。。。うーん、次回はちゃんと事前の打ち合わせをしなければ。。。ということで、釣った魚は塩漬けにしてS家と半分づつお持ち帰り。帰った翌日に全部燻製にしました。美味。

午前中の魚釣りを終え、釣った魚をS家のお父さんと手分けして下処理を済ませた頃にはお昼の1時を大きく過ぎた時間帯。子供たちや家族は既に食事を済ませたようなので、二人で焼き鳥を焼いて残り物のおにぎりを食べるという昼食。既にファミリーは昨夜と同じく薪割りを楽しんでいる。倒木をどこからともなく拾ってくるスキルは習得したようで、いつの間にかサイトの周りには切断待ちの倒木がゴロゴロ。

いいよ、いいよ君たち。成長を感じるよ。ちょっと前なら、一回やってみせたくらいだとまだまだダメで、二泊三日の間はずっと俺の仕事だななんて思ってたもんだけど、一晩越せば手離れしてるこのスピード感。ちょっと手慣れたキャンパーパーティじゃん。こりゃそのうち「あそこの人たち慣れた感じ。うちもこんど真似しようかしら。」なんて近隣のサイトの方々から思われる集団になんのか!おい!おらワクワクすっぞ!なんて具合に、焼き鳥の串を炉端大将の上でクルクルともてあそびながら、静かにテンションを上げていると、なにやら早めに夕食の準備が開始される。今夜は当グルキャン恒例?のカレーパーティらしく、各家族がオリジナルのカレーを持ち寄りお互いのルーを掛け合いながら親睦を深めるという、結構盛り上がるイベント。しかも今回は子供達は子供達だけ子供達向けの味で一鍋つくるらしい。

この子供達だけのカレーってやつは、一見楽しそうな響きながらも準備する母親達の手間としては厄介で、おそらくキャンプ前に相当量のLINEのメッセージが飛び交ったと思われる。もちろん選択肢としては、子供達は美味しいアンパンマンカレーねっみたいなことも可能な訳で、ちょっと前ならそんな言葉が飛び交っていたような気もするんだけど、今やこの集団はそのレベルは遥かに凌駕しているという事だ。そして、この恐ろしい手間を掛ける事に対する原動力は「きっと子供達すっごく楽しむよ」という、いかにもヒューマンな母性に満ちた妄想的感情だったりするんだけど、そもそもそんな事を考える余裕が生まれつつある事を考えると、これまた大人の皆さんの方の成長をこっちは感じる訳で、けっこう手慣れたキャンパー達の発想じゃん。こりゃそのうち「あそこの人たち楽しそう。うちもこんど真似しようかしら。」なんて近隣のサイトの方々から思われる集団になんのか!おい、なんかおらワクワクすっぞ!なんて具合に、焼き鳥の串を焚き火にくべながら、静かに内なる炎に火をつけていると、なにやら夕食の準備が一段落したらしい。じゃあ、お風呂にいきますか。

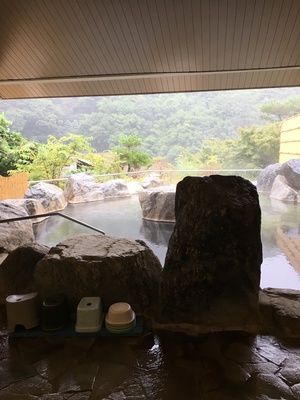

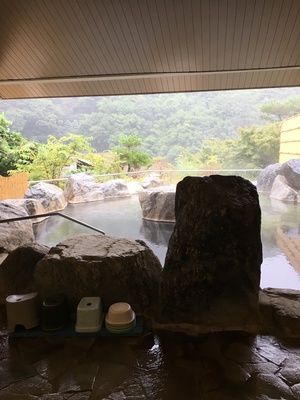

昨日入った事にしたお風呂を、今日も妄想しつづけられるほどハートが強くないっていうか、そんな忍耐を試す必要もないので、暗くなる前にサイトに帰ってくるべく、午後3時過ぎに近くのお風呂へ出発。昨日キャンプ場から通達のあった、塩原温泉方面は宿泊客が一杯という情報を加味して、選んだお風呂は「中三依温泉男鹿の湯」。なんでも以前一度つぶれた?らしい温泉に対して、村がひろく経営者を募り、地域のバックアップを受けながらクラウドファウンディングで一部の資金を調達(というよりマーケティング的意味合いが強いか?)したりしながら復活した温泉施設+キャンプやふるさと体験施設らしい。そのできばえはどうなんじゃいっていう興味もあって、まえからちょっと行ってみたいと思っていた温泉。ナラ入沢キャンプ場からも程よい距離で、キャンプ場が提携しているホテルよりも若干近いということもあって、良い施設ならば今後の定番プランにしたい考え。

サイトを出発して15分ほどでお風呂に到着。駐車場はそこそこ込み合っていて、私達の車が4台はいってちょうど満車って状態。GWじゃなければもう少し空いてるのかな?リニューアルして1年を過ぎたぐらい?設備は綺麗で温泉もまあまあの広さ。風情的なものはちょっと足りないですが、アットホームな温泉センター的施設としてはアリなんじゃないかと思います。お風呂の後の湯上がりスペースもホッとする。

近隣の塩原温泉や日光側にある湯西川温泉もあったりして、ターゲットとなるお客様のベースは近隣の住民にならざる得ないとは思いますが、少なくともナラ入沢キャンプ場の宿泊客に対する利用価値は高いんじゃないかと思いました。で、そういう意味でいくと、氷とか燃料とかのキャンプでちょっと足りなくなったりする消耗品をもう少し売ってもらえると良いんじゃないかなと思います。チャッカマンとかあったりして、おそらく併設キャンプ場のキャンパーの事を若干考慮されていたりするんでしょうけど、ナラ入沢さんの大規模な施設に入っているキャンパーさん達は、なにかしらの消耗品が足りなくなると、どうしても塩原方面のコンビニや商店をめざしてしまい、ついでにお風呂も入ってくるという人がそれなりに発生します。おそらく夏場で一番沢山発生する需要が氷かなと。その氷が調達できて、風呂も入れるんなら、より近いおじかの湯で良いじゃんっていうのは想像に難くありません。ということで、このマイナーブログを奇跡的に見る機会があったらご検討くださいませ>経営者さま。

お風呂からサイトに帰るともう夕方です。カレーパーティに向けて各家族がご飯を炊き始めます。子供達は焚き火。私は明かりの準備。今夜は更に冷えそうなので、ランタンの燃料を満タンにして最大火力でシェルター内を温める準備をします。それからホヤに穴が空いていたので交換。この儀式を肩代わりしてくれるのはまだまだ先のようです。2家族は今どきのLEDランタン。人家族だけOD缶のランタンを導入済みだったようなきがしますが、液体燃料を組み込んでいる家族は当パーティーでは私だけです。ポンピングとかやっぱり敷居が高く感じるので、今どきのキャンプはじめましたみたいな人はLEDランタンから入るのが当たり前で、LEDランタンは壊れないもんだから燃料系へ移行するタイミングを見失いがちなんでしょうね。でもパワー、ランニングコスト、寒冷時の安定性と熱源っていう汎用性を考えると、液体燃料のランタンはすっごい優秀なんですけどね。LED、オイル、ガス、ガソリンとすべての光源を毎回持ち込んで、地味にアピールしてるんですけど、なかなか届かないなぁ。

そんなこんなで夜の帳も下がり、カレーパーティが子供達を中心にスタート。自分たちで作ったカレーはお気に召したようで、パクパクとご飯が消えていく。

あれ、大人の分が足りない?子供達の成長を読み切れていなかったようで、母親たちが若干慌てる。子供の成長って早いね。多分去年なら十分に足りてたんだと思うんだけど、半年経つと一気に食べる量が増える子が。特に男の子は急激に増える時期があるよねぇ。自分にも経験あるなぁ。足りないもんはしょうがないので炊くしか無いよね。ということで大人のカレータイムも開始しながら、追加のご飯も並行して炊くことに。で、カレーなんですが・・・美味い。美味いよ。

4家族それぞれ違うカレーが仕上がっていて飽きない。ローテーしながらずっと食える。こまった。ずっと食えるよ。まずは我が家のチキンカレー?程よくスパイシー。今回一番スパイシーに仕上がっている。子供のカレーを別にしたことを最大限に活かした大人カレー。次にS家の根野菜カレー?シミシミの大根かな。秘密はシャトルシェフ。なんと10年来のシャトルシェフユーザー様だと。キャンパーでシャトルシェフを愛用している人っているけど、そんなことはじめる前からシャトルシェフなんだという奥様。素晴らしい。ウチのは古いんだけど最新のは取っ手がどーのこーのという、誰も知らないシャトルシェフの最新情報をカレーのコクと同時に届けてくれる。断言しよう。シャトルシェフもっている人の料理は美味い。個人的サンプル数が少なくってアレな論理だけど、たぶん外してない。シャトルシェフユーザーはある一定の料理に対するこだわりがある。じゃないと普通は同じ値段で圧力鍋に手を出して終わるはず。そんな人の料理が美味しくないわけがない!って、全国のシャトルシェフユーザーに不要なプレッシャーをかけつつ、次のカレーはキーマ的なひき肉カレー。いやミートソースに近いカレー。無性にパスタを入れたくなる。もちろんご飯でも美味い。肉食ってる感はナンバーワン。サクッと腹に収めて、最後のカレーはモツカレー。作った奥さんは、若干味にパンチが足りなかったと嘆いていたけど、臓物のコクをカレーに取り込んだ大人の味。いやーたぶん前回すっげーいい肉の味がするってのを気にしてこっちにシフトしてきたんだと思うんだけど、なんかプレッシャーかけちゃったみたいでごめんなさい。そんなつもりじゃなかったんですけど、まあそんなの抜きにして、今回も美味しいっす。

なんて4種類のカレートラックを2周ほど華麗に駆け抜けて、満腹感でこのままダラダラと過ごしたい大人に向かって、子供達の「花火しよー」コールが鳴り響く。ちょっとめんどくさいな-って気持ちがありながらも、これは用意してしまった大人の負け。ナラ入沢さんでは、レストハウスの近くで毎晩キャンプファイヤーというか、でっかい焚き火をしていて、その周りで花火をすることができる。個人的感覚では、キャンプで花火は夏休み限定なんだけど、行ってみると無数の花火師達がキャッキャキャッキャと花火をしていて結構賑やか。

こんだけやってるんなら、見ているだけで良いんじゃないかなぁってわけにはいかず、花火を開始。焚き火にあたりながら、危ないことしないか監視・・・結構安心して見ていられる。これも成長。ちょっとまえなら「あー上に向けちゃダメ-」とかって注意しまくりながらやったもんだけど、結局一回も言わなかった。上の子たちはそろそろ自分たちだけでもやれちゃうレベル手前。そういや自分だって中学校になったら、従兄弟の子供達連れて花火してたもんなぁ。

程よい時間で花火が終わって、サイトに帰ると子供達はバタバタと就寝。今日も精一杯遊んだみたい。親も満足。そして気温が更に下がる。ダウン着てても寒い。大人たちは焚き火の周りにみんなで集まってトークタイム。これも一昔前なら親も疲れ果てて、子供を寝せながら寝落ちしてるパターンが大半で、集まる親は半分ぐらいだったことを思うと、確実に成長を感じるねぇ。子も親も。それで何話したっけ。えーと・・・日本橋イカセンターがメインだったけ。もうほんとくだらなくって最高に楽しい時間。ただちょっと寒すぎて、あんまり長いことはできなかったのが残念。次のキャンプでは真夜中までやろうね。

寒かった。ランタンのガスが無くなって熱源が一切無くなってからがやばかった。モンベルの#1をヤフオクってしまったことを軽く後悔。トヨトミのレインボーをなぜ持ってこない>俺。そういやニトリの羽毛布団も積んでない。今年は春先暑い日が続いて、感覚が鈍ってた様です。一応着込んでたのでギリギリ眠れたけども、何度か起きてしまいました。

お湯を沸かしてコーヒー。美味い。子供達も起きてきたので、ホットカルピスを飲ませる。だいぶ元気になったので引き続き朝御飯。昨夜のカレーをリゾット風にしてたいらげると、気温も上がってきて元気回復。

乾燥撤収開始・・・と思いきや、軽く雨がパラつく(T_T)陽の光も差し込みつつの、いかにも山の天気。回復を期待しながらだらだらとギアのお片づけ。幕体はギリギリまで待ってみると、若干の日差し。

完全乾燥とはいかないまでも、荷物全体が湿気を帯びるというレベルは回避できそう。翌日の東京は晴れ予報なので、午前中のベランダ乾燥でなんとかなるかと思いながら、最後のシェルターをたたんで撤収完了。

チェックアウトは特にないので、そそくさをキャンプ場を後にしてお土産の農産物を物色する為に、初日とおなじ道の駅たじまに寄り道。新鮮な農産物を物色するとお昼の時間。帰り道は鬼怒川へ抜けるルートとして、途中の定食屋さんで4家族みんなで最後の食事。なかなかにディープな地元ファンを抱えるお店らしく、なかなかに年季の入った店構え。こういう店は期待が持てる・・・旨いじゃん。カルビラーメンはビリ辛で食が進むし、付け合わせ的な肉ジャガがなぜか最高に旨い。これとご飯だけでイケる。とおもっていたら、小皿についているからし味噌が絶妙な辛みと風味。お持ち帰り用の小売りもやっててついつい買っちゃった。

この店で食後に記念撮影してグルキャンは解散。次はソトナニかねぇって言いながらめいめい帰路に。温泉に入って一休みして帰る家族もいれば、そのまま帰路につく家族も。当家は少し疲れもあるので途中の湯西川温泉の道の駅に立ち寄って、子供達は足湯で休憩させつつこちらは昼寝。

30分ほど寝ると元気回復。3時半ぐらいに出発してノンストップで帰宅。途中の鬼怒川で信号渋滞。今市IC付近からはさくさく流れて、東北道をひた走り、途中若干の渋滞にはまったものの、7時半には帰宅。GW中にしてはまあまあ軽めの渋滞でした。どうやら翌日のGW最終日と程よく分散してたようです。

翌日はテントを乾燥させながらニジマスを薫製に。絶品でした。今回は塩抜きの具合もばっちりでジューシーな薫製ができました。

非常に楽しいナラ入沢キャンプ場でのGWグルキャンはこれで終わりです。

最後に今後の参考に良かった点と反省点を幾つか。

初日にがんばって5時前に出発し、10時過ぎに到着したのは良かったです。道の駅たじまで朝ラー食べて、元気一杯で10時半受付して良いサイトを取れました。釣りの準備もそこそこ想定通りで、しっかりと美味しいニジマスを沢山ゲットできました。帰ってから美味しい薫製をつくれました。

ルアーとダウンショットでの餌釣りを上手く織り交ぜれば、もっと釣れるなと。初日と翌日に一人ずつやれば、初日の分は現地での薫製作りに使えるかも。あと焚き火の為に、子供達に薪を調達させたのも良かった。木を拾ってノコギリで切って、いい具合に鉈で割る。それ自体がアミューズメントとして楽しんでできました。テーマを持たせた料理作りについてもまたやりましょう。アウトドアは良き教育の場です。

反省点はとにかく寒さ対策が甘かった。10℃前後が予想される時点で、ストーブを持っていくべきでした。ちょっと感が鈍ってた。荷物の軽量化対策もあるので、ストーブの周りの柵の替わりに、焚き火を囲む様なテーブルを調達しようかなと。と言っても程よいサイズが既製品には無いかもしれないので、自作しようかなと思い始めました。秋キャンプにむけてコツコツと作ってみようかな。反省を乗り越えてよりレベルアップしたキャンプを目指しましょう。

次回はGW翌週の東京湾キス釣り!高級外道のカレイは釣れるのか?!

キャンプブログのつもりが、子連れ釣り船日記の方が人気記事に・・・がんばって書きます。

個人的にはかれこれ3回目?栃木で一番好きなキャンプ場。ほどよく難しい釣りもできて、サイトも程よく整っていて、自由度も高いのがすばらしい。そんなナラ入沢渓流釣りキャンプ場で4家族17人の二泊三日グループキャンプをしてきました。

ちなみに久々のアップ。実は中途半端な書きかけのアップしてない釣り日記が幾つか散乱・・・。ちょっとまとめ損ねたままで、色々と他の活動が・・・。ぼちぼちやっていきまーす。それでは相変わらずの長文をお読みいただけるならどうぞ。

■ナラ入沢渓流釣りキャンプ場でGWグループキャンプ 3Days 目次

初日のメインアクティビティーは焚き火

GWの真っ最中ということで、さすがの東北道も大渋滞が予想されるので、気合いの3時起きで身支度を整え、給油やら氷の調達やらを終え、荷物を積み込んで出発したのは5時少し前。程よく流れる首都高をさらりと抜けて川口の料金所を5時台に抜けてまずは一安心。宇都宮近辺で若干の渋滞にはまりながらも、8時前には西那須野塩原ICを降りて塩原方面へ。チェックインには少し早いので、キャンプ場を一旦通り過ぎて福島にちょっと入った会津西街道道の駅たじまに9時前に到着しました。ここで当家より先に出発していたS家と合流。事前にS家より情報を得ていた朝ラーメンを早速堪能。本当は佐野SAでの朝ラーメンを狙っていましたが、流石にGWは人気SAは渋滞していて泣く泣く回避していたので、ここで朝ラーメンを補給できるのは超ラッキーです。いかにも会津地方っぽいラーメンでなかなか美味しいラーメンでした。なんか定番化しそう。また朝ラーメンだけでなく地元の山菜やアスパラガス等の新鮮な農産物も魅力的。ここでアスパラガスをゲット。ちなみにアスパラガスは毎日9時に入荷だそうで、その時間帯になるとワラワラと人が集ってきてまいた。みなさん良くご存知のようです。

道の駅たじまで仮眠を取ったり、朝ソフトクリームを堪能しながら休息を取りこの後の設営にむけての英気を養います。10時前に道の駅を出発して15分程でキャンプ場に到着。昨年秋ぶりのナラ入沢はあいにくの雨で若干水が濁っていましたが、相変わらずの美しいサイトです。まだまだ人は少ないですが、パラパラと到着しつつあるようで、管理棟の周りの駐車場は程よく埋まりつつありました。取りあえず車を止めてスタッフの方に受付の開始時間を確認。予定は11時だったそうですが、GW後半初日でサイトも空いているようなので、10時半には開始するとの事です。ちなみにホームページ上のチェックインは13時ですが、GWはいつも特別対応でチェックインテーブルでの受付が開始します。サイトを選びたい時には早めに到着する事が肝要です。

チェックイン開始後に早速受付を済ませます。名前を告げると「あー○○さんですね。いつもありがとうございます。」とご挨拶を受けました。そんなにしょっちゅう来ている訳ではないんですけど、前回は大型台風上陸前夜に強行宿泊したりして、結構ギリギリまで現地の天候や撤収の見通しについてコミュニケーションを取ったので名前を覚えていらっしゃったようです。一応経験者?ということで、さらっとルールの説明を受けて、GW特別ルールとして提携ホテルの温泉が宿泊客が満杯で利用できない事を告げられて、別の温泉の紹介を受けます。もともと今回はいつもと違う温泉を巡りたいと思っていたのでノープロブレムです。ただ、塩原温泉の中心はどこも混雑していそうなので若干考慮しながらお風呂プランを考える必要がありそうです。また今回は大人数のグループキャンプと言う事で、サイトが一番遠い第二キャンプ場になっています。トイレが管理棟周辺にしかないため、かなり遠いのですが一応場内往復用の自転車を自由に使って良い事を告げられます。若干不便なのですが、GWに大人数のグルキャンを実施できるキャンプ場を探すのは結構難しかったりするので仕方ありません。過密ブッキングでグルキャンなのに一家族だけ遠いところにテントを移設されてしまった昨年の事を考えると、ゆったりとみんな一緒に過ごせる事が最も大切なポイントなんだと思います。

受付を終えて合流済みのS家とサイト選びに向かいます。まだまだガラガラ状態なので選び放題です。どーしよっかなぁ。各家庭の幕を考えながら、どんな感じでサイトを確保しようか考えた結果、第二キャンプ場入口側の比較的広い4区画を並びで取って、車を両脇に駐車して4家族が中央側にテントを張るイメージにしました。区画確保の為にS家と当家の二台の車を両脇に駐車して早速設営開始。今回は夜間にかなり気温が下がる予報だったので、アメドにメッシュシェルターの連結仕様です。雨予報もあったのでタープも持ってこようか迷ったのですが、比較的早く上がるという予報だったので見送り。結果はその後も結構降ったり止んだりを繰り返したので、やっぱり持ってきても良かったかなぁと思いました。山の天気予報を信用しちゃイカンな。それから設営中にハプニングが一つ。アメドのポールが破損しました。。。

後日撮影

連結部分に亀裂が入ってポッキリ。流石に10年ぐらい経つので経年劣化かなぁ。購入時に付属している補修パイプを初めて使う事に。この補修パイプが無かったとしたらメッシュシェルターにカンガルースタイルで、結構スペース的に難儀をしたであろうことを考えると、この補修パイプを標準装備としているスノーピークの製品企画はすばらしいなと思います。若干高級路線を走りすぎている感は否めませんが、やっぱり我が家のメインの幕体はスノーピークであり続けるのだろうなぁ。シロクマも欲しいけど。。。テンマクも惹かれるけど。。。オガワにも浮気したいけど。。。

設営完了。

今回は特に目立った新規導入ギアはありません。いつもの設営をいつもどおりにこなし、キャンプスタート。設営途中で残りの二家族も到着し、それぞれ設営に入ります。設営が終わったところでお昼ご飯。さくっとカップラーメンをすする。

雨がポツポツなので大人達はシェルターの中で様子を見ます。が、子供達はおかまい無しに遊び始めます。そうそう、しっかり遊びなさい。特に遊具は無くても、子供達は自分たちでルールを作って遊び始めます。そんな子供帯の様子を見ながら、この先のプランを考えます。夜は冷えそうなので焚き火がいるなぁと。たき火台はS家が持ってきているので、後は薪。管理棟でも売っていますが、せっかく雑木林に近い第二サイトなので、直接調達した方が良かろうと。ただし天候は前日から雨なので落ちている木は湿っています。周りを見渡すと、サイトから若干はずれた山の斜面に直径15センチぐらいの倒木がちらほら。あの太さなら中心はそこそこ乾いているかもしれません。切り出すか。ということで山の斜面を若干登って適当な倒木を選んで3メートル程の焚き木をメインに、幾つかの木を確保してサイトに運びます。ノコギリで切り始めると早速子供達がナニナニとよってきます。「しめしめ、かかったな・・・」早速若干経験のあるうちの子にノコギリを持たせると、もの珍しげに他の子供達も次は俺、次は私と列を作って薪作りのお手伝い。

トムソーヤの気分。あとは危なくないか気をつけながら見守るだけで、次々と薪が切り出されます。次は切り出された薪をS家の鉈を借りて割ってみます。うん、中は乾いてる。これなら十分火はつくでしょう。こちらも一つ割ると子供達がワラワラと。ただし、鉈の薪割りは若干難易度が高いので、最初の刃を入れるところだけは私がやって、十分に刃が入ったところでわたして薪を割らせます。私が小学生の頃はまだ実家の風呂が薪だったので、鉈で薪を割っていた記憶があるのですが、実際親になってみると、子供に鉈を扱わせるのは結構怖いですね。こういう感覚って本当に難しい。多少の怪我をしてこそ子供の成長だとは思うんだけど、リスクの大きい作業はねぇ。とは言え、自分はやっていた記憶がある訳で、どうやって教えられたんだろう?思い出せないなぁ。まあ、多少親としての悩みはありますが、子供達はそんなこと関係無しに普段は使わないノコギリと鉈をつかってガシガシ薪を作っていきます。超楽しそう。よかった。

楽しくみんなで薪を割っていると程なく夕暮れの時間。早めの3時ぐらいにお風呂に行こうと考えていましたが、気温がかなり下がって汗もかいていないので、全家族と協議の上、初日は入った事にして薪割りを楽しみながら、ゆっくりと夕食の準備に取りかかることにしました。今夜は各家族が違った焼物を作り、各家族に配布するプランだそうです。我が家の担当は焼き鳥。これといった新規ギアの投入は無いと言いましたが若干訂正します。ありました。「炉端大将炙りや」です。

それにサードパーティ製の6ミリ厚のステンレス製鉄板。なんと本体より鉄板の方が高いです。火器については子供の成長やキャンプスタイルの変化にともなって試行錯誤が続いていて、今回は奥さんと相談の上、この「炉端大将炙りや」を投入することになりました。手軽に素早く美味しく焼き焼きしたい。そんな全国のキャンパーに絶大な人気を誇るこの火器を我が家も投入する事になりました。さて初投入の結果は・・・上々です。かなり寒かったのでですが、直火に近いので、スキレットを使って焼くより素早く焼き上がります。ステンレス製の鉄板は、スキレットよりもラフに扱っても錆びたりしません。もちろん多少の焼き付きはありますが、決定的に劣化するような自体にならないのが助かります。特に今回の様に寒い且つ炊事場が遠いと、洗い物がおっくうなので適当に放置して翌朝洗いたくなるものです。焼物の選択肢も広がります。焼き鳥もおいしく焼けてるようで、子供達の一番人気。焼き上がり次第次々と子供達に奪われていきます。合間を見て大人もほおばります。あぁ焼き鳥ってなんでこんな美味しいんだろう。ビバ焼き鳥。ちなみに他の家族の焼物も美味しかったです。安定の牛肉に道の駅で買ったアスパラは絶品。良いアスパラって本当に上手い。ご飯も上手に炊けていて、キャンプを重ねる毎に皆さん腕を上げてらっしゃる。やっぱり継続は力なんだなぁ。飯盒ってどう使うんだっけ?とキャンプの度に聞かれた事が懐かしいです。子供も成長していれば、大人だって成長しているんだなぁ。

そんなしみじみ夕食を楽しく終えるとあっという間に子供達は就寝時間。予報通りかなり冷え込んできました。疲れ果ては子供達をサックリ寝せて、大人は焚き火を囲んで・・・といきたいところでしたが、若干雨がつよまったのでシェルターの中に避難。若干おしゃべりして就寝することにしました。だいぶ冷え込んできたので、ストーブをもってこなかった事を後悔。仕方が無いので、ランタンをシェルター内でつけっぱなしにしてテント内部の温度低下をできる限り防ぐ事にしました。他の家族が心配ですが、寒くなるので準備は万全にお願いねと事前に伝えてはあったので皆さん準備を信じるしかありません。。。おやすみなさい。

2日目の午前中はフィッシング

雨かぁ。。。嫌な音で目が覚める。ひどくは無いけどポツポツと。止むって言ってたのに。山の天気予報はあてにならない。夜はずいぶん冷え込んだみたいで、ぐっすり眠りはしたものの、外にでると震えるレベル。これはイカンとおもい、火の消えたS家の焚き火台に勝手に薪を並べて焚き火を開始。夜の間に湿った薪なので、若干手間取りながらも、そこそこ火が安定して来たので、起き出してきた子供に火の番を頼んで昨夜の片付けを開始。

かるく洗い物を済ませると、各家族も起き出してきたのでご挨拶。やはりみんなちょっと寒かったかな。元気いっぱいって顔ではない。早く暖かくならないかなと願いながら朝食の準備。定番のホットサンドと昨日の残りの肉を食す。うまし。元気もだいぶ出てきたようで、子供達はおしゃべりに夢中。

なかなか食事が終わらない。なんどか怒って漸く食べ終えたみたいなので、息子とS家のパパと子供達を連れてメインイベントの一つであるニジマス釣りへ出発。

ナラ入沢渓流釣りキャンプ場のニジマス釣りは目方釣り(釣った魚を重さで買い取り)と時間釣り(3時間or6時間内釣果無制限)があって、目方釣りはあっという間に魚が釣れてしまい、全然面白くないので、時間釣りを選択。ただし、こちらの時間釣りは程よく魚が野生化しちゃってるので、数を釣ろうと思うと結構テクニックが必要。どちらも魚自体は本当に美味いので、今回はこれまでの反省を踏まえて過去最高の釣果を目指すべくしっかりとプランを立ててきた。ざっくり解説すると、中心はルアーでの釣りをしつつ、ルアーにスレて食い渋る時間帯にはエサ釣りを織り交ぜようと言う作戦で、3時間きっちり釣り続けてやろうという目論見。

まずはルアー釣り。時間釣りでは渓流が5つぐらいに仕切られていて、どこのエリアに入るか受付時に聞かれます。そこに5匹?ぐらい放流して釣りやすくしてくれるんだけど、ルアーのオススメは一番下流の第5エリア。ここには釣れ残りのニジマスが大量に溜まっていて、一番広い淀みの為、中央の延べ竿でのエサ釣りでは届かないエリアに魚が集中しています。ルアーならここを攻められるので、ルアーの釣り師が入っていなければ10匹程度はここから引き出せるはず。受付時に状況を聞くと、エサ釣りの父娘が一組入っているだけのようなので、まずはそこに確定。実際に行ってみると程よくキャストできるラインが空いていました。

早速銀色のスプーンをセットして、絶対釣れる一投目・・・ヒット。あっさりゲット。よしよし。想定通り。次は息子。まずはキャストしてあげて、そこから竿を渡してリトリーブ開始。早すぎずおそすぎず・・・ヒット。そしてゲット。とりあえず一匹はゲットしたので、その後はキャストも息子に任せておいて、私自身はS家の子供達をフォロー。同じ様にキャストして竿を渡す。リトリーブのスピードが早くなりすぎないように声をかけていると、程なくゲット。そんなこんなをやっているうちに、息子も自分自身で釣り上げていき、おおよそ6匹ぐらいはあっという間に達成。さてせっかくなので、S家のお父さんにルアーフィッシングのレクチャーをして差し上げる。まったく未経験というわけではなく、ソトナニとかで少しはやっているので、後はキャストの加減やリトリーブのスピード。それにヒットした後の取り込みまでの竿の角度とか。細かい所をつたえていくとメキメキと上達。

そうこうしているうちにエリアの魚がスレてきて、カラーチェンジしてもしっかりとフッキングしなくなってきたので、エリアチェンジ。前日に下見したときに第1エリアにかなり釣れ残りの魚が溜まっていたのを見ていたので、そちらに移動。岸側に並んでいたエサ釣りの人達の邪魔にならないように流れの奥に陣取ってキャスト開始。このエリアはそんなに大きくないので、キャストはアンダー。短距離で勝負しつつ水深が深いので、ルアーが浮き上がりすぎないように、思いっきり竿先を水面下に突っ込んでリトリーブすると、ポンポンと良い魚が出てくれます。他のエリアよりも棚が深めで、ウキ下の長さをつかめないエサの人達が、釣り残しやすい場所なので、かなり魚が溜まっています。それでいてルアーを引くには若干距離がないので、普通にやるとルアーでも釣りにくい。底を引くために重たいルアーを使うとあっという間にスレてしまいます。あくまで3グラム程度のルアーを浮き上がらないように、竿先をぐっと水面に突っ込んでリトリーブする事で、スピードを程よくおさえることが大切。そうすると短い距離でバイトまで持ち込むところがこの場所の肝です。

だいぶ魚もキャッチできて、S家のお父さんもこなれてきた感じなので、私自身は次のテーマのエサ釣りに挑戦。時間釣りのエリアはある意味エサの方が難しくって、ウキ釣りの仕掛けにもエサのイクラにもすれてしまってます。なので、始めた直後の放流魚は釣れるけど、釣れ残りをエサで仕留めるのは結構むずい。そこで今回持ち込んだのは「ブドウ虫」。定番のエサですが、ナラ入沢さんでは置いてないので、おそらくスレて無いはず。そのエサをつかいながら、ルアー釣りのタックルのままでメバル用のフロートリグを試すことに。これなら軽くキャストして延べ竿では届かないエリアをエサで攻めることができます。ただし、普通の管理釣り場ではアウトなリグなので、実戦投入は初めてです。そもそも東京湾奥でメバリングとかしたこと無いので、リグを組むこと自体初めて。ナラ入沢さん対策として熟考して上でのチャレンジです。結果は・・・あれ・・・結構むずい。どうやらエサの沈下速度が肝のようで、重すぎるとバイトしないし、軽すぎるとエサがしっかり沈まない。なんとか程よい重りのヒットパターンは見つけましたが、思ったよりもフロートの動きでのバイトがわかり難いので、どうしてもフッキングが遅れがちです。イメージ的にはルアーを上手く引けない小さな子供でもやれそうなメソッドをイメージしていたのですが、むしろルアーより難しくなっています。うーんこりゃいかん。どうしよう・・・。

若干の考察の末、次にトライしてみたのはダウンショットリグ。言わずとしれたバスフィッシングとかでワームを使う定番リグですが、今回はワームも無いのでここにブドウ虫をつけます。フロートでバイトを取るよりも、しっかりとボトム付近に浮かせたエサを送り込み、張ったラインの感度でバイトを取ったほうが確実なんじゃないかという発想。で、これが大当たり。特に第1エリア対策として秀逸で、ひょいと投げてボトムを取って、ちょんちょんしているとガツンとヒットしてきます。1年生の娘でも簡単にキャッチ。こりゃ良いわ。あんまりウキ釣りの人達の前で釣りまくるのも申し訳ないので、近くにいた家族やカップルにブドウ虫をおすそ分けします。短すぎるウキ下の調整も教えてあげて、しっかりとボトム付近を流せるようになると次々とキャッチ。みなさん楽しそうで良かった。ぜひ塩焼きにしてもらって、絶品のマスを堪能してね。

そんなこんなで3時間のタイムアップ。釣果は大人二人と子供1人分で30匹。

ちょうど1人10匹計算。これなら目方釣りよりもリーズナブルな結果なので、良かったよかった。さあこれでみんなの分の塩焼きだ・・・と考えていたのですが、実はその前に誤算が・・・。

グルキャンメンバーの別の家族の男の子達が目方釣りをやっていたらしく、16匹もゲット。ちょっとお父さんが買い取り単価が高額になるのを理解していなかったようで、かなり高額の買い取りが発生。あんまりなので、各家族で買い取ることに。いやー、事前の説明が足りなかった私のミス。申し訳無い。。。うーん、次回はちゃんと事前の打ち合わせをしなければ。。。ということで、釣った魚は塩漬けにしてS家と半分づつお持ち帰り。帰った翌日に全部燻製にしました。美味。

2日目の午後はクッキングバトル

午前中の魚釣りを終え、釣った魚をS家のお父さんと手分けして下処理を済ませた頃にはお昼の1時を大きく過ぎた時間帯。子供たちや家族は既に食事を済ませたようなので、二人で焼き鳥を焼いて残り物のおにぎりを食べるという昼食。既にファミリーは昨夜と同じく薪割りを楽しんでいる。倒木をどこからともなく拾ってくるスキルは習得したようで、いつの間にかサイトの周りには切断待ちの倒木がゴロゴロ。

いいよ、いいよ君たち。成長を感じるよ。ちょっと前なら、一回やってみせたくらいだとまだまだダメで、二泊三日の間はずっと俺の仕事だななんて思ってたもんだけど、一晩越せば手離れしてるこのスピード感。ちょっと手慣れたキャンパーパーティじゃん。こりゃそのうち「あそこの人たち慣れた感じ。うちもこんど真似しようかしら。」なんて近隣のサイトの方々から思われる集団になんのか!おい!おらワクワクすっぞ!なんて具合に、焼き鳥の串を炉端大将の上でクルクルともてあそびながら、静かにテンションを上げていると、なにやら早めに夕食の準備が開始される。今夜は当グルキャン恒例?のカレーパーティらしく、各家族がオリジナルのカレーを持ち寄りお互いのルーを掛け合いながら親睦を深めるという、結構盛り上がるイベント。しかも今回は子供達は子供達だけ子供達向けの味で一鍋つくるらしい。

この子供達だけのカレーってやつは、一見楽しそうな響きながらも準備する母親達の手間としては厄介で、おそらくキャンプ前に相当量のLINEのメッセージが飛び交ったと思われる。もちろん選択肢としては、子供達は美味しいアンパンマンカレーねっみたいなことも可能な訳で、ちょっと前ならそんな言葉が飛び交っていたような気もするんだけど、今やこの集団はそのレベルは遥かに凌駕しているという事だ。そして、この恐ろしい手間を掛ける事に対する原動力は「きっと子供達すっごく楽しむよ」という、いかにもヒューマンな母性に満ちた妄想的感情だったりするんだけど、そもそもそんな事を考える余裕が生まれつつある事を考えると、これまた大人の皆さんの方の成長をこっちは感じる訳で、けっこう手慣れたキャンパー達の発想じゃん。こりゃそのうち「あそこの人たち楽しそう。うちもこんど真似しようかしら。」なんて近隣のサイトの方々から思われる集団になんのか!おい、なんかおらワクワクすっぞ!なんて具合に、焼き鳥の串を焚き火にくべながら、静かに内なる炎に火をつけていると、なにやら夕食の準備が一段落したらしい。じゃあ、お風呂にいきますか。

昨日入った事にしたお風呂を、今日も妄想しつづけられるほどハートが強くないっていうか、そんな忍耐を試す必要もないので、暗くなる前にサイトに帰ってくるべく、午後3時過ぎに近くのお風呂へ出発。昨日キャンプ場から通達のあった、塩原温泉方面は宿泊客が一杯という情報を加味して、選んだお風呂は「中三依温泉男鹿の湯」。なんでも以前一度つぶれた?らしい温泉に対して、村がひろく経営者を募り、地域のバックアップを受けながらクラウドファウンディングで一部の資金を調達(というよりマーケティング的意味合いが強いか?)したりしながら復活した温泉施設+キャンプやふるさと体験施設らしい。そのできばえはどうなんじゃいっていう興味もあって、まえからちょっと行ってみたいと思っていた温泉。ナラ入沢キャンプ場からも程よい距離で、キャンプ場が提携しているホテルよりも若干近いということもあって、良い施設ならば今後の定番プランにしたい考え。

サイトを出発して15分ほどでお風呂に到着。駐車場はそこそこ込み合っていて、私達の車が4台はいってちょうど満車って状態。GWじゃなければもう少し空いてるのかな?リニューアルして1年を過ぎたぐらい?設備は綺麗で温泉もまあまあの広さ。風情的なものはちょっと足りないですが、アットホームな温泉センター的施設としてはアリなんじゃないかと思います。お風呂の後の湯上がりスペースもホッとする。

近隣の塩原温泉や日光側にある湯西川温泉もあったりして、ターゲットとなるお客様のベースは近隣の住民にならざる得ないとは思いますが、少なくともナラ入沢キャンプ場の宿泊客に対する利用価値は高いんじゃないかと思いました。で、そういう意味でいくと、氷とか燃料とかのキャンプでちょっと足りなくなったりする消耗品をもう少し売ってもらえると良いんじゃないかなと思います。チャッカマンとかあったりして、おそらく併設キャンプ場のキャンパーの事を若干考慮されていたりするんでしょうけど、ナラ入沢さんの大規模な施設に入っているキャンパーさん達は、なにかしらの消耗品が足りなくなると、どうしても塩原方面のコンビニや商店をめざしてしまい、ついでにお風呂も入ってくるという人がそれなりに発生します。おそらく夏場で一番沢山発生する需要が氷かなと。その氷が調達できて、風呂も入れるんなら、より近いおじかの湯で良いじゃんっていうのは想像に難くありません。ということで、このマイナーブログを奇跡的に見る機会があったらご検討くださいませ>経営者さま。

お風呂からサイトに帰るともう夕方です。カレーパーティに向けて各家族がご飯を炊き始めます。子供達は焚き火。私は明かりの準備。今夜は更に冷えそうなので、ランタンの燃料を満タンにして最大火力でシェルター内を温める準備をします。それからホヤに穴が空いていたので交換。この儀式を肩代わりしてくれるのはまだまだ先のようです。2家族は今どきのLEDランタン。人家族だけOD缶のランタンを導入済みだったようなきがしますが、液体燃料を組み込んでいる家族は当パーティーでは私だけです。ポンピングとかやっぱり敷居が高く感じるので、今どきのキャンプはじめましたみたいな人はLEDランタンから入るのが当たり前で、LEDランタンは壊れないもんだから燃料系へ移行するタイミングを見失いがちなんでしょうね。でもパワー、ランニングコスト、寒冷時の安定性と熱源っていう汎用性を考えると、液体燃料のランタンはすっごい優秀なんですけどね。LED、オイル、ガス、ガソリンとすべての光源を毎回持ち込んで、地味にアピールしてるんですけど、なかなか届かないなぁ。

そんなこんなで夜の帳も下がり、カレーパーティが子供達を中心にスタート。自分たちで作ったカレーはお気に召したようで、パクパクとご飯が消えていく。

あれ、大人の分が足りない?子供達の成長を読み切れていなかったようで、母親たちが若干慌てる。子供の成長って早いね。多分去年なら十分に足りてたんだと思うんだけど、半年経つと一気に食べる量が増える子が。特に男の子は急激に増える時期があるよねぇ。自分にも経験あるなぁ。足りないもんはしょうがないので炊くしか無いよね。ということで大人のカレータイムも開始しながら、追加のご飯も並行して炊くことに。で、カレーなんですが・・・美味い。美味いよ。

4家族それぞれ違うカレーが仕上がっていて飽きない。ローテーしながらずっと食える。こまった。ずっと食えるよ。まずは我が家のチキンカレー?程よくスパイシー。今回一番スパイシーに仕上がっている。子供のカレーを別にしたことを最大限に活かした大人カレー。次にS家の根野菜カレー?シミシミの大根かな。秘密はシャトルシェフ。なんと10年来のシャトルシェフユーザー様だと。キャンパーでシャトルシェフを愛用している人っているけど、そんなことはじめる前からシャトルシェフなんだという奥様。素晴らしい。ウチのは古いんだけど最新のは取っ手がどーのこーのという、誰も知らないシャトルシェフの最新情報をカレーのコクと同時に届けてくれる。断言しよう。シャトルシェフもっている人の料理は美味い。個人的サンプル数が少なくってアレな論理だけど、たぶん外してない。シャトルシェフユーザーはある一定の料理に対するこだわりがある。じゃないと普通は同じ値段で圧力鍋に手を出して終わるはず。そんな人の料理が美味しくないわけがない!って、全国のシャトルシェフユーザーに不要なプレッシャーをかけつつ、次のカレーはキーマ的なひき肉カレー。いやミートソースに近いカレー。無性にパスタを入れたくなる。もちろんご飯でも美味い。肉食ってる感はナンバーワン。サクッと腹に収めて、最後のカレーはモツカレー。作った奥さんは、若干味にパンチが足りなかったと嘆いていたけど、臓物のコクをカレーに取り込んだ大人の味。いやーたぶん前回すっげーいい肉の味がするってのを気にしてこっちにシフトしてきたんだと思うんだけど、なんかプレッシャーかけちゃったみたいでごめんなさい。そんなつもりじゃなかったんですけど、まあそんなの抜きにして、今回も美味しいっす。

なんて4種類のカレートラックを2周ほど華麗に駆け抜けて、満腹感でこのままダラダラと過ごしたい大人に向かって、子供達の「花火しよー」コールが鳴り響く。ちょっとめんどくさいな-って気持ちがありながらも、これは用意してしまった大人の負け。ナラ入沢さんでは、レストハウスの近くで毎晩キャンプファイヤーというか、でっかい焚き火をしていて、その周りで花火をすることができる。個人的感覚では、キャンプで花火は夏休み限定なんだけど、行ってみると無数の花火師達がキャッキャキャッキャと花火をしていて結構賑やか。

こんだけやってるんなら、見ているだけで良いんじゃないかなぁってわけにはいかず、花火を開始。焚き火にあたりながら、危ないことしないか監視・・・結構安心して見ていられる。これも成長。ちょっとまえなら「あー上に向けちゃダメ-」とかって注意しまくりながらやったもんだけど、結局一回も言わなかった。上の子たちはそろそろ自分たちだけでもやれちゃうレベル手前。そういや自分だって中学校になったら、従兄弟の子供達連れて花火してたもんなぁ。

程よい時間で花火が終わって、サイトに帰ると子供達はバタバタと就寝。今日も精一杯遊んだみたい。親も満足。そして気温が更に下がる。ダウン着てても寒い。大人たちは焚き火の周りにみんなで集まってトークタイム。これも一昔前なら親も疲れ果てて、子供を寝せながら寝落ちしてるパターンが大半で、集まる親は半分ぐらいだったことを思うと、確実に成長を感じるねぇ。子も親も。それで何話したっけ。えーと・・・日本橋イカセンターがメインだったけ。もうほんとくだらなくって最高に楽しい時間。ただちょっと寒すぎて、あんまり長いことはできなかったのが残念。次のキャンプでは真夜中までやろうね。

撤収の3日目に次のキャンプを考える

寒かった。ランタンのガスが無くなって熱源が一切無くなってからがやばかった。モンベルの#1をヤフオクってしまったことを軽く後悔。トヨトミのレインボーをなぜ持ってこない>俺。そういやニトリの羽毛布団も積んでない。今年は春先暑い日が続いて、感覚が鈍ってた様です。一応着込んでたのでギリギリ眠れたけども、何度か起きてしまいました。

お湯を沸かしてコーヒー。美味い。子供達も起きてきたので、ホットカルピスを飲ませる。だいぶ元気になったので引き続き朝御飯。昨夜のカレーをリゾット風にしてたいらげると、気温も上がってきて元気回復。

乾燥撤収開始・・・と思いきや、軽く雨がパラつく(T_T)陽の光も差し込みつつの、いかにも山の天気。回復を期待しながらだらだらとギアのお片づけ。幕体はギリギリまで待ってみると、若干の日差し。

完全乾燥とはいかないまでも、荷物全体が湿気を帯びるというレベルは回避できそう。翌日の東京は晴れ予報なので、午前中のベランダ乾燥でなんとかなるかと思いながら、最後のシェルターをたたんで撤収完了。

チェックアウトは特にないので、そそくさをキャンプ場を後にしてお土産の農産物を物色する為に、初日とおなじ道の駅たじまに寄り道。新鮮な農産物を物色するとお昼の時間。帰り道は鬼怒川へ抜けるルートとして、途中の定食屋さんで4家族みんなで最後の食事。なかなかにディープな地元ファンを抱えるお店らしく、なかなかに年季の入った店構え。こういう店は期待が持てる・・・旨いじゃん。カルビラーメンはビリ辛で食が進むし、付け合わせ的な肉ジャガがなぜか最高に旨い。これとご飯だけでイケる。とおもっていたら、小皿についているからし味噌が絶妙な辛みと風味。お持ち帰り用の小売りもやっててついつい買っちゃった。

この店で食後に記念撮影してグルキャンは解散。次はソトナニかねぇって言いながらめいめい帰路に。温泉に入って一休みして帰る家族もいれば、そのまま帰路につく家族も。当家は少し疲れもあるので途中の湯西川温泉の道の駅に立ち寄って、子供達は足湯で休憩させつつこちらは昼寝。

30分ほど寝ると元気回復。3時半ぐらいに出発してノンストップで帰宅。途中の鬼怒川で信号渋滞。今市IC付近からはさくさく流れて、東北道をひた走り、途中若干の渋滞にはまったものの、7時半には帰宅。GW中にしてはまあまあ軽めの渋滞でした。どうやら翌日のGW最終日と程よく分散してたようです。

翌日はテントを乾燥させながらニジマスを薫製に。絶品でした。今回は塩抜きの具合もばっちりでジューシーな薫製ができました。

非常に楽しいナラ入沢キャンプ場でのGWグルキャンはこれで終わりです。

最後に今後の参考に良かった点と反省点を幾つか。

初日にがんばって5時前に出発し、10時過ぎに到着したのは良かったです。道の駅たじまで朝ラー食べて、元気一杯で10時半受付して良いサイトを取れました。釣りの準備もそこそこ想定通りで、しっかりと美味しいニジマスを沢山ゲットできました。帰ってから美味しい薫製をつくれました。

ルアーとダウンショットでの餌釣りを上手く織り交ぜれば、もっと釣れるなと。初日と翌日に一人ずつやれば、初日の分は現地での薫製作りに使えるかも。あと焚き火の為に、子供達に薪を調達させたのも良かった。木を拾ってノコギリで切って、いい具合に鉈で割る。それ自体がアミューズメントとして楽しんでできました。テーマを持たせた料理作りについてもまたやりましょう。アウトドアは良き教育の場です。

反省点はとにかく寒さ対策が甘かった。10℃前後が予想される時点で、ストーブを持っていくべきでした。ちょっと感が鈍ってた。荷物の軽量化対策もあるので、ストーブの周りの柵の替わりに、焚き火を囲む様なテーブルを調達しようかなと。と言っても程よいサイズが既製品には無いかもしれないので、自作しようかなと思い始めました。秋キャンプにむけてコツコツと作ってみようかな。反省を乗り越えてよりレベルアップしたキャンプを目指しましょう。

次回はGW翌週の東京湾キス釣り!高級外道のカレイは釣れるのか?!

キャンプブログのつもりが、子連れ釣り船日記の方が人気記事に・・・がんばって書きます。

2017年09月28日

台風目前でも釣りキャンプがしたい!ナラ入沢渓流釣りキャンプ場

栃木県の塩原温泉の奥にあるナラ入沢渓流釣りキャンプ場でキャンプしてきました。9月の半ばの台風目前の連休でしたが、どうにか土曜日からの一泊はキャンプ場も大丈夫そうとのことで、お友達家族と出撃しました。美しい湧水の沢で釣りとキャンプ。そして最高に旨い魚。最高じゃないですか。

ナラ入沢キャンプ場は塩原温泉から更に20分程北にある、美しくキャンプ場です。確か3年ほど前に一度利用。その後、再度行こうとしていた直前に大雨で塩原地区が大打撃を受けた際、キャンプ場も大変な被害にあったらしく、長いことクローズしていました。その被害から昨年には復旧したとの情報はキャッチしていて、是非再訪したいと思っていましたが、なかなかタイミングが来ず。なので、8月の末にキャンプの誘いを受けたときに、今なんじゃないかと思ったわけです。

台風の予報もあったので、前日までキャンプ場の方と連絡をかわし、二泊の予定を一泊にすればオッケーそうとの事でプランを決定。そうと決まれば準備です。もしもの場合の早期撤収も考えて、装備を厳選。季節がらまだまだオープンタープで過ごしたい所ですが、風と気温の低下を考えてスクリーンタープにすることに。スノーピークのメッシュシェルターを引きずり出したのは、ブログを始めて初めてかもしれません。アメドと連結する為のトンネルも準備。これでトヨトミのレインボーを持ち出せば、完全な冬仕様。流石に最低気温は10度ぐらいだろうと思い、ストーブは控えました。

自宅を7時前に出発。三連休の頭ですが、台風が迫っていることもあり、渋滞は控えめ。順調にひた走り、11時ぐらいにナラ入沢キャンプ場に到着しました。

相変わらず綺麗に整備された気持ちの良いサイトが広がっています。

晴天ではないことが少し残念ですが、目一杯楽しむことにしましょう。

まずは受付。本来のチェックインは12時ですが、空いていれば、少し早めに受付けてくれます。特に連休前とか混み合う日程だと、受付を分散させるためなのか、かなり早くても受付けてくれるみたいです。絶対ではないでしょうけど、ご参考までに。

今回はオートサイトを予約。流石にあまり混んではいないらしく、サイト指定はなし。受付後に自分で選ぶことができました。あまり遠くない広めのサイトを2つチョイス。燃えるゴミは500円で袋を買うと処分してくれます。ビン缶は300円。とりあえず燃えるゴミだけ一つ購入。ふた家族で一つで十分でした。ちなみに焚き火の薪はまあまあ安いので、晴れていればガンガン焚き火して燃えるゴミを減らせば良いそうです。ソースは管理人のおじさん。以前聞きました。もう一つ受付で買えるものに、お風呂の券があります。キャンプ場にはお風呂が無いので、少し離れていますが、塩原温泉の宿の日帰り温泉の券が売られています。塩原温泉のホテルおおるりさんの日帰り入浴券1人500円です。

さて、受付が済んだら設営です。久々のアメド&メッシュシェルターの連結。

前回は2年ぐらい前なんじゃないかと。開放感と曲線美からヘキサのオープンタープを小川張りするのが定着していたので、シェルターの出番がめっきり減っていたんですけど、風と寒さが心配なファミキャンには、やっぱりスクリーンタープが安心です。スノーピークのメッシュシェルターは高さがありますが、そのぶんフレームも太くて頑丈なので風にも強い。しかも念には念を入れて、今回は主要な部分のペグを40センチのソリステにしました。いつもはテント関係は20センチのソリステで十分ですが、今回は急な天候悪化も視野に入れてオープンタープで使う頑丈なペグをチョイス。ちなみに50センチのソリステもハンモックスタンド設営用に所有していますが、さすがにあれを幕体に使うことは普通はないかなと思われます。そんなに強風ならばペグが抜ける前に幕が壊れるでしょう。ただし砂浜にヘキサを張る時は別。40センチ以上じゃないと少し風が強まると抜ける心配があります。逆にいうと50センチをメインポールに使えば、ヘキサのLが砂浜に立ちます。少し固い砂浜なら40センチでもオッケー。砂浜にスノーピークのデカイヘキサを立てる人はそうそう居ないので、目立ちまくりでちょっと恥ずかしいですけど、快適さはビーチパラソルの比じゃないです。で、そんな夏のビーチとは比べ物にならない涼しさの中、設営完了です。

カラフルなテーブルは今回初です。とあるワークショップで奥さんと子供達が作ったもの。

設営の途中でご一緒するご家族も到着。

12時を少し回ったところで設営も落ち着いたのでお昼ご飯を作り・・・ません。ナラ入沢さんには食堂があるので、昼食はそこで頂きます。色々と魅惑的なメニューがあるのですが、残念ながら連休中など込み合う時は蕎麦かカレーに限定されてしまいます。

ただ、こちらの蕎麦は絶品なので宿泊の際には是非ご賞味いただくのが良いかなと。やっぱり水が良いんでしょうね。いくらでも食える。

腹ごしらえも終えたところで、ナラ入沢のメインイベント?の釣りです。なんせ「渓流釣りキャンプ場」ですからね。ちなにみキャンプされない釣り客も結構いらっしゃいます。釣った魚を炭火で塩焼きしてもらいながら、バーベキューができるスペースも完備。本日も数組のお客さんが入っていました。

中央のの建屋、竿が並んでいるところで受付です。

ナラ入沢さんの釣りメニューは、目方釣りという釣った魚をグラム単位で購入する方法と時間釣りという3時間又は6時間の固定料金(匹数は無制限)の2つがあって、釣る場所が違います。また、目方釣りにはニジマス池とイワナ池があって、こちらのキロ単価も違います。時間釣りはニジマスのみです。たぶん。イワナが釣れた事がないので。釣り方は貸竿で餌釣りでも良いですし、タックルを持ち込めばルアー、フライ、テンカラと制限なしです。今回はルアータックルを持ち込みました。ルアーで目方釣り池に投げ込むと、まったくスレていないので結構瞬殺で、多分10分もかからないうちにお金の心配が発生するので、時間釣りをチョイス。午後からなので3時間。丁度5時ぐらいに終了の予定です。時間釣りを申し込むと、どの釣り場にするか聞かれます。ナラ入沢の水はほとんどが湧き水(だと思う)なのですが、その水は一旦目方釣り様の池に流れ込み、幾つかの池を経由して川に流れ込みます。時間釣りの場所は川をいくつかに区切ってあり、第1〜5までに区切られています。受付で指定した釣り場には放流をしてくれて釣りやすくなりますが、それ以外の釣り場に移動する事も可能です。この釣り場(というか放流先)の選択はかなり釣果を左右するのですが、既に入っている人の状況によりけりなので事前にどの区画に何釣りの人が入っているかを見ておく事をお勧めします。基本的に第1〜3まではルアーを引ける距離が短い区画なので、餌釣りやテンカラが有利です。第4は川幅が狭いのですが、縦に少し長いのでルアーを引く事もできます。ただし、餌釣りとも競合しやすいので先に人がはいっていたら、ルアー釣りは避けたほうが良いでしょう。第5は一番川幅が広がるところで、餌では届かない場所が発生し、当日の放流魚以外は餌では狙いづらいため、ルアーが一番有利な場所になります。しかし、一番広い場所でもあるので団体のお客さんが入りやすい場所でもあります。ルアーの基本は第5ですが、人が多いようなら一旦第4に入って第5が空くのを待つか、第1〜第3に餌釣りの人が居なくなったのを見計らって、釣り残しをキャッチするかだと思います。今回は第5に餌釣り客が二人しか入っていなかったので、普通に第5を選択。申し訳ないですが、餌竿では届かない釣れ残りの魚をまずは捕りに行く事にします。

今回のタックルはこれ

まずはメインタックルを我が子用に

そして自分のタックルはアジングロッドを代用です。

ラインはPEの0.6号ですが、ナイロンのリーダー?を10メートルぐらい巻いて、乗り重視のセッティング。専用タックルには劣りますが、まあこれはこれでどうにかなりました。

すいません。準備の写真だけで、釣りしてる写真がない。。。だれも撮ってなかったという・・・

まずは一投目。このあと、我が子やご一緒している親子のお世話を考えると、取りあえず一本をこの一投で必ず仕留めて自己満足させておきたいところです。軽めのスプーンをやや浅めの魚の溜まるエリアにキャスト。まだスレていないので少し早めのリトリーブ。ヒット。しっかりキャッチ。一投目ですからヒットは当然。それをしっかりバラさずにキャッチできました。実際に目の前で釣れた魚を見て、一同のテンションが上がります。よしよし。ここからは一旦お世話モード。うちの子供達二人やご一緒したお父さんとその子供達。一人一匹のキャッチまでは手ほどき。慣れないうちはどうしても竿を立てすぎて、魚を不要にジャンプさせてしまいバラシが多くなります。特に子供はリールを巻くスピードが遅くなるので、テンションが抜けやすく、バーブレスはバラシが目立ちます。家の長男はずいぶん上達していて、結構サックリキャッチ。その後もある程度まかせておいて大丈夫そう。近所のハゼ釣りで同じトラウトタックル使わせてきたかいがあります。キャスティングがしっかりしてる。ご一緒のお父さんもキャッチしましたが、残りの子供達がやはり苦戦。まずはリール慣れしないと難しい感じです。コレばっかりはすぐどうにかなるものではありません。取りあえず今回はキャスティングは私がやって、ルアーを巻かせます。カラーをローテーションしていくとヒットはするのですが、バラシを連発。だんだん魚もスレてきて、リーリングもセンシティブに。程よい速度で引かせるのも難しい。。。最後の奥義、スイミングフック。バーブレスじゃない。ナラ入沢さんは制限が無いし、基本は食べる魚。食べる魚を確実に捕る時の奥の手のスイミングフック仕様のスプーンを数個だけ用意してきました。そして・・・1時間程かかって、やっとで最後の子供がキャッチ。思ったよりも苦戦しました。うーん、秋には一緒に船釣りに連れて行きたいなぁと思っていましたが、その前にハゼでも連れて行こうかな。

さて、おおよそ全員に一巡してもらったところで、魚の数の確保に走ります。人数分の塩焼きが8匹。それは後2〜3匹で確保。しかし、ここナラ入沢の魚は本当に絶品なので、多ければ多い程、薫製の楽しみが増えます。できる限り数を伸ばしたい。まずはスプーンにスレた魚をミノーで攻めます。使ったルアーは懐かしの?ZAGGER 50! ただ引きだと、追ってはくるもののバイトまではいかないので、追ってきたところで軽めのアクションを入れるとヒット。その後名前を忘れたディープクランクでもヒット。ハゼクラ用に売ってたやつだっけ?第5釣り場は砂防ダム前がかなり深いので、ボトムを攻められるルアーがあると取りこぼしを防げます。そこから更にちょっとだけ他の管釣りではできないメソッド。エッグルアー。しかもこれはなんとフライ用。イクラですよ。餌釣り。といっても、実は餌釣の人のほうが多いので、イクラにもスレていて思った程簡単でもありません。流れに乗せてボトムにゆっくりし沈めることが大事。これで2本ほど捕って、さらに鬼畜な方法。このエッグルアー、じゃない、エッグフライに本物のイクラをつける。ご一緒したお父さんは餌釣りにしていたので、餌のイクラがある。これを少しいただいて、無理矢理イクラを追加装着。アミノ酸が流れ出るエッグフライ。当然釣れる。が、結構面倒なのでこの釣法はここまで。ここからもう一度スプーンに戻して追釣。再度ローテーションやレンジを変えながら少しずつ拾っていきます。更に餌釣りの人が止めて居なくなった第1、第2も回って拾い釣。リトリーブ区間が狭いのでルアーでは釣り難いのですが、スレてない5投以内なら2〜3本拾えます。

途中から苦戦していた見知らぬご家族に、場所を譲ったりカラーローテーション(私が投げてないカラー)をお伝えしながら、みんなで楽しくヒットを重ね、最終的に私達ふた家族で19匹をキャッチして納竿しました。

釣ってる最中に奥さん達が気を利かせて人数分を塩焼きに持って行ってくれました。ナラ入沢では1匹100円で塩焼きにしてくれます。綺麗に串をうって、炭火で塩焼き。

自分達で焼いても旨いですが、プロの技で焼いてもらうと更に絶品です。焼いてもらってる間に他のこともできるので、時間の節約にもなります。釣りの途中で美味しくいただきました。

釣りが終わったら食事の支度。先にお風呂に行く予定でしたが、気温も低くて汗もかいていないので、明日チェックアウト後に行く事にします。私達が釣ってる最中に、奥さんたちがあらかた準備を終えてくれていました。献立はおでん!塩原はすでに寒かろうという事で、鍋物にしてくれていました。これは大正解。ナイスチョイスです。

この写真からはその美味しさが全く伝わらないと思いますが、大根とうず玉だけでなく、ちゃんと練り物とかのバリエーション豊かな具材があってですね・・・いやー今回写真がほんと酷くてごめんなさい。次からちゃんとする。今回は自分が楽しむのに夢中になっちゃって。良いんですよねー、ナラ入沢。

そうだ、おでんをもう少し煮込んでいる間に魚を下処理しときましょう。今回はご一緒したお父さんが前回のソトナニで覚えた処理を実践するとの事。おぉ卒業試験ですね。それでは見守らせていただきます。ウンウン、良い感じです。オピネルで腹を出してエラを取るところまで完璧です。魚の数が多いので、血合いを取るところからは作業分担させていただきます。おー二人でやると早い。こりゃ楽だー。多くの弟子?を持ちましたが、魚を捌くところへ踏み込んできた方は少ないので助かるぅ。ありがたい。

夕方の6時を過ぎると、あたりもかなり暗くなり、気温も更に下がります。上着一枚だと厳しいので、インナーにヒートテックの極暖を上下装備。

今シーズン初だね。思ったほど雨は強くはなりません、、少し霧のような雨を感じます。スクリーンタープを入り口以外クローズして暖をとります。石油ストーブ持ってきても良かったくらい。すっかり秋キャンプです。

みんなで美味しくおでんを食べ終わると、子供達は次々と眠りに落ちていきます。

全力で楽しんだ証拠。良かった良かった。シェルターをフルクローズして、ストーブがわりにノーススターのランタンを最大出力にして暖をとりながら、大人のまったりタイム。

こういうの久々だ。とりとめの無い話。あそこはキャンプ場じゃなくて、野営地だから良いんだの、次は船釣りに行こうだの・・・

11時ぐらいに就寝。

翌朝は少し遅めの7時ぐらいにぞろぞろと起床。

朝ごはんは昨日のおでんだとか、お餅を焼いたりだとかでサッと済ませます。午後にはキャンプ場はクローズとの事なので、周りは撤収が早い。私達は急ぐ予定も無いので、ゆっくりコーヒーを飲んだ後撤収開始です。少し雨が降ってきたので、乾燥撤収は無理。また帰って乾かすしか無いかぁ。予報だと今夜台風が通過して、明け方には東京は晴れそうとの事。若洲に乾かしにでも行っちゃう?みたいな話をしながら撤収完了。チェックアウト時間の11時少し前にナラ入沢キャンプ場を後にしました。またゆっくり来たいなぁ。

せっかくなので、立ち去る前にキャンプ場の紹介をちょこっと。

こちらがセンターハウス的なところ。

受付とか食事とかはこちら。手前に見えるのは焚き火するところ。毎晩雨が降らなければ焚き火してくれるので、マシュマロとか焼けます。串は長めが良いですよ。軍手も必要。また、薪も比較的安いので焚き火台も活躍できるキャンプ場です。

バーベキュー用の常設テントもあります。

美味しい湧水も飲めます。

キャビンもいくつかあって、4人用、6人用とあって、最大の建屋は20人収容可能。合宿所ですな。

炊事場もそこそこ広め。

そして肝心のサイト。

綺麗に整備されていて、一つ一つのサイトも広く、車、テント、タープが余裕で張れます。

夏は林間サイトも気持ちよさそう。

なんと、子供向けの遊具まで。ここで見知らぬ子供達同士が仲良くなるという、意外と重要施設です。今回はポルシェにルーフキャリアで現れた、スタイリッシュなご夫婦の不思議なお嬢さんとお友達になりました。かわいかったな。あと、写真はありませんがトイレも水洗の洋式です。お手入れは行き届いています。これと言ってマイナスポイントはありません。ぜひみなさんもどうぞ。

さてキャンプ場を後にしてお風呂です。キャンプ場でチケットを買った塩原温泉のおおるりさんへ向かいます。ただ、出発前に確認したところ日帰り温泉の利用は11時30分からとの事なので少し早い。一旦コンビニで時間調整。昨日のニジマスをジップロックで塩漬けにしてクーラーボックスに放り込んであるのですが、氷が少し心許ないので補充します。最高のプロバイザーはロックアイスを一袋放り込んでおけば一日中ゴキゲンです。

時間になったので、おおるりさんへ。入り口にトラが!

フロントでチケットを見せて、地下の大浴場へ。地下といっても斜面に建っているので、半露天のお風呂からは、山の景色が広がります。

朝風呂気持ちいい。ほぼ貸切。はしゃぐ子供達。くつろいでからの風呂上がりアイス。ここからは普通の温泉旅行。

お風呂の後はお昼ご飯。塩原から少し下ったところにあるレストラン。川沿いに広い窓がある眺めの良いところで気持ち良い。

これで晴れていたらもっと気持ち良いでしょうが、あいにく雨足はやや強くなってきました。風はそれほどでも無いので、台風はまだ少し遠いようですが、秋雨前線が先に引っ張られてきたようです。別荘用のリゾートマンションに併設のレストランで、絶品ではありませんがなかなか美味しい。サービスが少しこなれてませんが、十分にくつろげます。塩原温泉辺りの飲食店は数が少なく混雑しがちなので、少し離れたところに落ち着いたレストランがあるのは助かります。良いところを見つけた。

さて、この旅最後の目的地に出発します。那須トレジャーストーンパーク。そう、うちの子は石が大好き。そしてご一緒の家族にも石好きな子がいます。石好きな子供を抱える家族のあるあるは

家の玄関に石塚ができる

洗濯機からしょっちゅうカラカラ音がする

急に近所の隠れ石好きさんから石をプレゼントされる

などがあるかと思います。該当するご家族は石関連のレジャーを楽しむ術を学ばねばなりません。すでに我が家は砂金採りにも片足踏み入れてるわけですが、世の中には体験施設という、ライトユーザー向けのサービスが開発されています。トレジャーストーンパークは那須にある体験施設で、屋根がある施設の様なので、台風の進路がこちらに向いたのを受けてチョイスしました。元々は東武ワールドスクエアの予定だったんですけどね。また天候が良い時に計画しましょう。

塩原から30分程那須高原方面へ行ったところに施設を発見。Σ(゚д゚lll)駐車場が満杯です。雨降ったからみんな考えが一緒なのか、そもそも人気施設なのか計りかねますが、まずは現実を見据えねばなりません。入場を道路脇で待つことはできず、一旦通り過ぎて、タイミングを見て入ってくれと書いてあります。看板から見て、しょっちゅう駐車場が埋まってしまう人気施設の様です。マジかぁ。仕方ないので一旦通過します。そして程よいスーパーの駐車場を見つけてUターン・・・空いてる!が、ご一緒家族が入れず・・・次のUターンで無事入場。入るのも一苦労とはビックリです。世の中は石ブームなのか?

無事車を停めて受付・・・の列に並びます。時刻も3時をまわり、一番人気の地下ツアーなるものは受付終了。

クリスタルリバーなるイベントが参加可能です。人工の川というか池に砂があって、その中に綺麗な石が埋まっているので、それを探して見つけた分だけもらえるというもの。

なんてことはない宝探し体験ですが、子供ってこういうの大好きですからね。20分800円という絶妙な値段設定もあいまって、人気を博してる様です。さらに興味深いのが、伝説の鍵という小さな鍵を見つけると、大きな石がもらえるというルール。俄然子供達のやる気を引き出す仕組みです。これは子供好きだな。これを那須でやろうと思ったやつも偉いなぁ。ビジネスわかってる。内装もいちいちコミカルで絶妙なライン。

しかも施設や仕入れにそれほど金がかかってない。これは他の地方でも真似した方がいいなぁ。俺たちの前に並んでる子なんて、2周目みたいだもんね。すでに綺麗な小石が入った袋持ってるし。地方に人を呼べる施設を作りたい人、直ぐに見学に行くべし。金の匂いがしますぜー。

そんなエコノミックアニマル丸出しの、ゲスな欲望にうつつをぬかしているうちに、受付を済ませて、宝探しの順番がやってきました。小さな色付きのバケツを子供達はもらって、お姉さんの説明み聞きます。大人は中央のテーブルエリアで子供達の様子を見守ります。どうやらバケツの色で終了時刻が告げられる様です。制限時間20分。はじめ!

部屋の周囲を流れる川?に子供達が散ります。うちの子達は・・・入り口近くで開始した模様。そこは写真が撮りにくいんだけどなぁという大人の都合は無視して、全力で石拾い。楽しそう。まぁ良いか。ただ原価を考えると、ぼろ儲けやな・・・金目の話が頭から離れません。

下の子が心配でしたが、なんとか見つけているみたいです。よかったよかった。そして終わる5分ほど前・・・「ありえねぇ!」と小さく叫びながら上の子が駆け出します。コラ走っちゃいかん!という声も聞かず、どこかに・・・館内のアナウンス「いま、小学三年生の子が伝説の鍵を見つけましたぁ〜、おめでとうございまーす!」・・・奥さんが直ぐに気づきます。うちの子じゃない!あっあいつ興奮して走って消えた!駆けつけると・・・うちの子でしたΣ(゚д゚)もってるねぇー。確かに手には小さな鍵。

これが伝説の鍵。

やっぱり石好きが引き寄せんだろうなぁと、妙に感心してしまいました。

無事それぞれの石を携え終了。

受付に戻って鍵を渡すと大きな石英をもらえました。なんてことはない石ですが誇らしげ。嬉しかろう。で、そこからさらに売店を隅から隅まで探索。あのそれほど広くない店内に1時間ぐらいいたのかな。すっかり客もはけて、がらがらになった所で帰宅となりました。

帰りの道はさすがに雨風も強くなり、カーシェアのカレコのガソリンカードが使えるステーションがなかなか見つからないという、軽いアクシデントに見舞われながら、無事帰に8時過ぎに到着。雨に見舞われながらも楽しいキャンプでした。

おしまい

・・・

・・・

・・・

じゃないよ。

本当に翌日若洲のキャンプ場でふた家族一緒にデイキャンプ!今日こそ乾燥撤収だぜ!

台風は過ぎ去り、風は少し残ってますが秋晴れのいいお天気。朝若洲に電話して2サイトゲットしました。車を借りると高くつくので、濡れた幕と子供達だけ、ご一緒した家族の車でお願いして、私達夫婦は電車とバスで移動。1時前に現地に到着。すでにクルマ組はテントを張ってくつろいでいたので、私達はサイトに幕を広げて乾かすだけでにしました。

ちゃっかりお昼ご飯を作っていただき、お腹もいっぱい。お返しと言ってはなんですが、ナラ入沢のニジマスを使って燻製のレクチャーを行います。

1日半塩漬けにしたニジマスの身を綺麗に水で洗います。それほど強く塩を振ってないので、塩抜きは不要のはずです。爪楊枝を半分に折って腹を開き、タコ糸で頭を縛って干します。

テントの下で1時間半くらい。時間も無いので熱燻にするため、乾燥も適当です。表面が乾燥して膜ができるくらい。保存はあまりききませんが、手早く美味しくいただけます。ダッチオーブンにアルミホイルを敷き、桜のチップをたっぷり投入。煙が出たら少しだけ蓋をずらして燻す。蓋をずらすのは魚からでる水分を逃がすため。乾燥しきっていないので魚から結構な水分が出ます。これを逃がさないとダッチオーブンの中に水分が溜まって、チップから煙が出なくなります。それだとただの蒸し焼きなので、水分を逃がす為の隙間が必要になります。1時間程の熱薫で完成。

魚が多いのでもう一セット。

上出来です。

後日夜に一杯やりながら食べましたが、とっても美味しい。ナラ入沢の魚は本当に美味しい。大事な事なのでもう一度言いますね。本当に美味しいです。もう、何が違うんだろう。管釣りの魚ってこんなに美味しい事ある?って感じ。天然の魚を釣って環境に負荷をかけるよりも、多少高くても管釣りで美味しい魚を釣った方が心も体も晴れやかってもんです。

テントを乾かしながらもう一つやった事がお箸作り。2泊した時ようにレッドシダーの細い角材を削ってお箸を作ろうとしていたのですが、一泊になりやる時間がなかったので今日作る事にしました。ナイフで程よく削って、紙ヤスリで整えます。上の子はナイフの使い方も上手になりました。手元に安心感があります。ご一緒のお父さんの手元にはモーラ。渋い。その後は芝生で遊び回る。

そしてみんなが箸や薫製を作っている合間に、ちょいちょい釣り。

なんと若洲でイナダが釣れているという情報。ただ、この日は残念ながら台風の波がまだ海は残っていて、濁りもきつい。だんだん風もなくなってきているので、もう少しおさまってくれたらと思い1時間おきに様子をみながら少し投げましたが、結局周りも全く釣れていなかったので諦めました。若洲で青物。釣りたかったなぁー。東京湾は青潮によって酸素濃度が薄い地域ができます。その影響で青物が接岸してると思うのですが、今年はイナダがかなり回っているそうで、釣り船の釣果情報も楽しそうにイナダが釣れています。行きたいなぁ。

夕方になって日も暮れた頃に撤収。KKST達成です。ありがとうのお礼を込めて、夜は一緒にご飯。お惣菜中心ですが、冷凍庫よりとっておきの鳥刺しと馬刺をご提供。

充実の三日間を締めくくりました。

おしまい。

そろそろ東京湾が熱くなってきてますね。

トラウトタックル

アジングタックルでトラウト

ダッチオーブン(スモーク利用)

■台風目前でも釣りキャンプがしたい!ナラ入沢渓流釣りキャンプ場 目次

- ナラ入沢渓流釣りキャンプ場に設営

- みんなでニジマス釣り

- 夜は楽しくみんなでおでん

- 朝食・撤収からの塩原温泉

- 那須トレジャーストーンパークで宝探し!大人も子供も狂わせる魅力とは・・・

- おまけの若洲キャンプ場で薫製・お箸・乾燥撤収

ナラ入沢渓流釣りキャンプ場に設営

ナラ入沢キャンプ場は塩原温泉から更に20分程北にある、美しくキャンプ場です。確か3年ほど前に一度利用。その後、再度行こうとしていた直前に大雨で塩原地区が大打撃を受けた際、キャンプ場も大変な被害にあったらしく、長いことクローズしていました。その被害から昨年には復旧したとの情報はキャッチしていて、是非再訪したいと思っていましたが、なかなかタイミングが来ず。なので、8月の末にキャンプの誘いを受けたときに、今なんじゃないかと思ったわけです。

台風の予報もあったので、前日までキャンプ場の方と連絡をかわし、二泊の予定を一泊にすればオッケーそうとの事でプランを決定。そうと決まれば準備です。もしもの場合の早期撤収も考えて、装備を厳選。季節がらまだまだオープンタープで過ごしたい所ですが、風と気温の低下を考えてスクリーンタープにすることに。スノーピークのメッシュシェルターを引きずり出したのは、ブログを始めて初めてかもしれません。アメドと連結する為のトンネルも準備。これでトヨトミのレインボーを持ち出せば、完全な冬仕様。流石に最低気温は10度ぐらいだろうと思い、ストーブは控えました。

自宅を7時前に出発。三連休の頭ですが、台風が迫っていることもあり、渋滞は控えめ。順調にひた走り、11時ぐらいにナラ入沢キャンプ場に到着しました。

相変わらず綺麗に整備された気持ちの良いサイトが広がっています。

晴天ではないことが少し残念ですが、目一杯楽しむことにしましょう。

まずは受付。本来のチェックインは12時ですが、空いていれば、少し早めに受付けてくれます。特に連休前とか混み合う日程だと、受付を分散させるためなのか、かなり早くても受付けてくれるみたいです。絶対ではないでしょうけど、ご参考までに。

今回はオートサイトを予約。流石にあまり混んではいないらしく、サイト指定はなし。受付後に自分で選ぶことができました。あまり遠くない広めのサイトを2つチョイス。燃えるゴミは500円で袋を買うと処分してくれます。ビン缶は300円。とりあえず燃えるゴミだけ一つ購入。ふた家族で一つで十分でした。ちなみに焚き火の薪はまあまあ安いので、晴れていればガンガン焚き火して燃えるゴミを減らせば良いそうです。ソースは管理人のおじさん。以前聞きました。もう一つ受付で買えるものに、お風呂の券があります。キャンプ場にはお風呂が無いので、少し離れていますが、塩原温泉の宿の日帰り温泉の券が売られています。塩原温泉のホテルおおるりさんの日帰り入浴券1人500円です。

さて、受付が済んだら設営です。久々のアメド&メッシュシェルターの連結。

前回は2年ぐらい前なんじゃないかと。開放感と曲線美からヘキサのオープンタープを小川張りするのが定着していたので、シェルターの出番がめっきり減っていたんですけど、風と寒さが心配なファミキャンには、やっぱりスクリーンタープが安心です。スノーピークのメッシュシェルターは高さがありますが、そのぶんフレームも太くて頑丈なので風にも強い。しかも念には念を入れて、今回は主要な部分のペグを40センチのソリステにしました。いつもはテント関係は20センチのソリステで十分ですが、今回は急な天候悪化も視野に入れてオープンタープで使う頑丈なペグをチョイス。ちなみに50センチのソリステもハンモックスタンド設営用に所有していますが、さすがにあれを幕体に使うことは普通はないかなと思われます。そんなに強風ならばペグが抜ける前に幕が壊れるでしょう。ただし砂浜にヘキサを張る時は別。40センチ以上じゃないと少し風が強まると抜ける心配があります。逆にいうと50センチをメインポールに使えば、ヘキサのLが砂浜に立ちます。少し固い砂浜なら40センチでもオッケー。砂浜にスノーピークのデカイヘキサを立てる人はそうそう居ないので、目立ちまくりでちょっと恥ずかしいですけど、快適さはビーチパラソルの比じゃないです。で、そんな夏のビーチとは比べ物にならない涼しさの中、設営完了です。

カラフルなテーブルは今回初です。とあるワークショップで奥さんと子供達が作ったもの。

設営の途中でご一緒するご家族も到着。

12時を少し回ったところで設営も落ち着いたのでお昼ご飯を作り・・・ません。ナラ入沢さんには食堂があるので、昼食はそこで頂きます。色々と魅惑的なメニューがあるのですが、残念ながら連休中など込み合う時は蕎麦かカレーに限定されてしまいます。

ただ、こちらの蕎麦は絶品なので宿泊の際には是非ご賞味いただくのが良いかなと。やっぱり水が良いんでしょうね。いくらでも食える。

みんなでニジマス釣り

腹ごしらえも終えたところで、ナラ入沢のメインイベント?の釣りです。なんせ「渓流釣りキャンプ場」ですからね。ちなにみキャンプされない釣り客も結構いらっしゃいます。釣った魚を炭火で塩焼きしてもらいながら、バーベキューができるスペースも完備。本日も数組のお客さんが入っていました。

中央のの建屋、竿が並んでいるところで受付です。

ナラ入沢さんの釣りメニューは、目方釣りという釣った魚をグラム単位で購入する方法と時間釣りという3時間又は6時間の固定料金(匹数は無制限)の2つがあって、釣る場所が違います。また、目方釣りにはニジマス池とイワナ池があって、こちらのキロ単価も違います。時間釣りはニジマスのみです。たぶん。イワナが釣れた事がないので。釣り方は貸竿で餌釣りでも良いですし、タックルを持ち込めばルアー、フライ、テンカラと制限なしです。今回はルアータックルを持ち込みました。ルアーで目方釣り池に投げ込むと、まったくスレていないので結構瞬殺で、多分10分もかからないうちにお金の心配が発生するので、時間釣りをチョイス。午後からなので3時間。丁度5時ぐらいに終了の予定です。時間釣りを申し込むと、どの釣り場にするか聞かれます。ナラ入沢の水はほとんどが湧き水(だと思う)なのですが、その水は一旦目方釣り様の池に流れ込み、幾つかの池を経由して川に流れ込みます。時間釣りの場所は川をいくつかに区切ってあり、第1〜5までに区切られています。受付で指定した釣り場には放流をしてくれて釣りやすくなりますが、それ以外の釣り場に移動する事も可能です。この釣り場(というか放流先)の選択はかなり釣果を左右するのですが、既に入っている人の状況によりけりなので事前にどの区画に何釣りの人が入っているかを見ておく事をお勧めします。基本的に第1〜3まではルアーを引ける距離が短い区画なので、餌釣りやテンカラが有利です。第4は川幅が狭いのですが、縦に少し長いのでルアーを引く事もできます。ただし、餌釣りとも競合しやすいので先に人がはいっていたら、ルアー釣りは避けたほうが良いでしょう。第5は一番川幅が広がるところで、餌では届かない場所が発生し、当日の放流魚以外は餌では狙いづらいため、ルアーが一番有利な場所になります。しかし、一番広い場所でもあるので団体のお客さんが入りやすい場所でもあります。ルアーの基本は第5ですが、人が多いようなら一旦第4に入って第5が空くのを待つか、第1〜第3に餌釣りの人が居なくなったのを見計らって、釣り残しをキャッチするかだと思います。今回は第5に餌釣り客が二人しか入っていなかったので、普通に第5を選択。申し訳ないですが、餌竿では届かない釣れ残りの魚をまずは捕りに行く事にします。

今回のタックルはこれ

まずはメインタックルを我が子用に

そして自分のタックルはアジングロッドを代用です。

ラインはPEの0.6号ですが、ナイロンのリーダー?を10メートルぐらい巻いて、乗り重視のセッティング。専用タックルには劣りますが、まあこれはこれでどうにかなりました。

すいません。準備の写真だけで、釣りしてる写真がない。。。だれも撮ってなかったという・・・

まずは一投目。このあと、我が子やご一緒している親子のお世話を考えると、取りあえず一本をこの一投で必ず仕留めて自己満足させておきたいところです。軽めのスプーンをやや浅めの魚の溜まるエリアにキャスト。まだスレていないので少し早めのリトリーブ。ヒット。しっかりキャッチ。一投目ですからヒットは当然。それをしっかりバラさずにキャッチできました。実際に目の前で釣れた魚を見て、一同のテンションが上がります。よしよし。ここからは一旦お世話モード。うちの子供達二人やご一緒したお父さんとその子供達。一人一匹のキャッチまでは手ほどき。慣れないうちはどうしても竿を立てすぎて、魚を不要にジャンプさせてしまいバラシが多くなります。特に子供はリールを巻くスピードが遅くなるので、テンションが抜けやすく、バーブレスはバラシが目立ちます。家の長男はずいぶん上達していて、結構サックリキャッチ。その後もある程度まかせておいて大丈夫そう。近所のハゼ釣りで同じトラウトタックル使わせてきたかいがあります。キャスティングがしっかりしてる。ご一緒のお父さんもキャッチしましたが、残りの子供達がやはり苦戦。まずはリール慣れしないと難しい感じです。コレばっかりはすぐどうにかなるものではありません。取りあえず今回はキャスティングは私がやって、ルアーを巻かせます。カラーをローテーションしていくとヒットはするのですが、バラシを連発。だんだん魚もスレてきて、リーリングもセンシティブに。程よい速度で引かせるのも難しい。。。最後の奥義、スイミングフック。バーブレスじゃない。ナラ入沢さんは制限が無いし、基本は食べる魚。食べる魚を確実に捕る時の奥の手のスイミングフック仕様のスプーンを数個だけ用意してきました。そして・・・1時間程かかって、やっとで最後の子供がキャッチ。思ったよりも苦戦しました。うーん、秋には一緒に船釣りに連れて行きたいなぁと思っていましたが、その前にハゼでも連れて行こうかな。

さて、おおよそ全員に一巡してもらったところで、魚の数の確保に走ります。人数分の塩焼きが8匹。それは後2〜3匹で確保。しかし、ここナラ入沢の魚は本当に絶品なので、多ければ多い程、薫製の楽しみが増えます。できる限り数を伸ばしたい。まずはスプーンにスレた魚をミノーで攻めます。使ったルアーは懐かしの?ZAGGER 50! ただ引きだと、追ってはくるもののバイトまではいかないので、追ってきたところで軽めのアクションを入れるとヒット。その後名前を忘れたディープクランクでもヒット。ハゼクラ用に売ってたやつだっけ?第5釣り場は砂防ダム前がかなり深いので、ボトムを攻められるルアーがあると取りこぼしを防げます。そこから更にちょっとだけ他の管釣りではできないメソッド。エッグルアー。しかもこれはなんとフライ用。イクラですよ。餌釣り。といっても、実は餌釣の人のほうが多いので、イクラにもスレていて思った程簡単でもありません。流れに乗せてボトムにゆっくりし沈めることが大事。これで2本ほど捕って、さらに鬼畜な方法。このエッグルアー、じゃない、エッグフライに本物のイクラをつける。ご一緒したお父さんは餌釣りにしていたので、餌のイクラがある。これを少しいただいて、無理矢理イクラを追加装着。アミノ酸が流れ出るエッグフライ。当然釣れる。が、結構面倒なのでこの釣法はここまで。ここからもう一度スプーンに戻して追釣。再度ローテーションやレンジを変えながら少しずつ拾っていきます。更に餌釣りの人が止めて居なくなった第1、第2も回って拾い釣。リトリーブ区間が狭いのでルアーでは釣り難いのですが、スレてない5投以内なら2〜3本拾えます。

途中から苦戦していた見知らぬご家族に、場所を譲ったりカラーローテーション(私が投げてないカラー)をお伝えしながら、みんなで楽しくヒットを重ね、最終的に私達ふた家族で19匹をキャッチして納竿しました。

釣ってる最中に奥さん達が気を利かせて人数分を塩焼きに持って行ってくれました。ナラ入沢では1匹100円で塩焼きにしてくれます。綺麗に串をうって、炭火で塩焼き。

自分達で焼いても旨いですが、プロの技で焼いてもらうと更に絶品です。焼いてもらってる間に他のこともできるので、時間の節約にもなります。釣りの途中で美味しくいただきました。

夜は楽しくみんなでおでん

釣りが終わったら食事の支度。先にお風呂に行く予定でしたが、気温も低くて汗もかいていないので、明日チェックアウト後に行く事にします。私達が釣ってる最中に、奥さんたちがあらかた準備を終えてくれていました。献立はおでん!塩原はすでに寒かろうという事で、鍋物にしてくれていました。これは大正解。ナイスチョイスです。

この写真からはその美味しさが全く伝わらないと思いますが、大根とうず玉だけでなく、ちゃんと練り物とかのバリエーション豊かな具材があってですね・・・いやー今回写真がほんと酷くてごめんなさい。次からちゃんとする。今回は自分が楽しむのに夢中になっちゃって。良いんですよねー、ナラ入沢。

そうだ、おでんをもう少し煮込んでいる間に魚を下処理しときましょう。今回はご一緒したお父さんが前回のソトナニで覚えた処理を実践するとの事。おぉ卒業試験ですね。それでは見守らせていただきます。ウンウン、良い感じです。オピネルで腹を出してエラを取るところまで完璧です。魚の数が多いので、血合いを取るところからは作業分担させていただきます。おー二人でやると早い。こりゃ楽だー。多くの弟子?を持ちましたが、魚を捌くところへ踏み込んできた方は少ないので助かるぅ。ありがたい。

夕方の6時を過ぎると、あたりもかなり暗くなり、気温も更に下がります。上着一枚だと厳しいので、インナーにヒートテックの極暖を上下装備。

今シーズン初だね。思ったほど雨は強くはなりません、、少し霧のような雨を感じます。スクリーンタープを入り口以外クローズして暖をとります。石油ストーブ持ってきても良かったくらい。すっかり秋キャンプです。

みんなで美味しくおでんを食べ終わると、子供達は次々と眠りに落ちていきます。

全力で楽しんだ証拠。良かった良かった。シェルターをフルクローズして、ストーブがわりにノーススターのランタンを最大出力にして暖をとりながら、大人のまったりタイム。

こういうの久々だ。とりとめの無い話。あそこはキャンプ場じゃなくて、野営地だから良いんだの、次は船釣りに行こうだの・・・

11時ぐらいに就寝。

朝食・撤収からの塩原温泉

翌朝は少し遅めの7時ぐらいにぞろぞろと起床。

朝ごはんは昨日のおでんだとか、お餅を焼いたりだとかでサッと済ませます。午後にはキャンプ場はクローズとの事なので、周りは撤収が早い。私達は急ぐ予定も無いので、ゆっくりコーヒーを飲んだ後撤収開始です。少し雨が降ってきたので、乾燥撤収は無理。また帰って乾かすしか無いかぁ。予報だと今夜台風が通過して、明け方には東京は晴れそうとの事。若洲に乾かしにでも行っちゃう?みたいな話をしながら撤収完了。チェックアウト時間の11時少し前にナラ入沢キャンプ場を後にしました。またゆっくり来たいなぁ。

せっかくなので、立ち去る前にキャンプ場の紹介をちょこっと。

こちらがセンターハウス的なところ。

受付とか食事とかはこちら。手前に見えるのは焚き火するところ。毎晩雨が降らなければ焚き火してくれるので、マシュマロとか焼けます。串は長めが良いですよ。軍手も必要。また、薪も比較的安いので焚き火台も活躍できるキャンプ場です。

バーベキュー用の常設テントもあります。

美味しい湧水も飲めます。

キャビンもいくつかあって、4人用、6人用とあって、最大の建屋は20人収容可能。合宿所ですな。

炊事場もそこそこ広め。

そして肝心のサイト。

綺麗に整備されていて、一つ一つのサイトも広く、車、テント、タープが余裕で張れます。

夏は林間サイトも気持ちよさそう。

なんと、子供向けの遊具まで。ここで見知らぬ子供達同士が仲良くなるという、意外と重要施設です。今回はポルシェにルーフキャリアで現れた、スタイリッシュなご夫婦の不思議なお嬢さんとお友達になりました。かわいかったな。あと、写真はありませんがトイレも水洗の洋式です。お手入れは行き届いています。これと言ってマイナスポイントはありません。ぜひみなさんもどうぞ。

さてキャンプ場を後にしてお風呂です。キャンプ場でチケットを買った塩原温泉のおおるりさんへ向かいます。ただ、出発前に確認したところ日帰り温泉の利用は11時30分からとの事なので少し早い。一旦コンビニで時間調整。昨日のニジマスをジップロックで塩漬けにしてクーラーボックスに放り込んであるのですが、氷が少し心許ないので補充します。最高のプロバイザーはロックアイスを一袋放り込んでおけば一日中ゴキゲンです。

時間になったので、おおるりさんへ。入り口にトラが!

フロントでチケットを見せて、地下の大浴場へ。地下といっても斜面に建っているので、半露天のお風呂からは、山の景色が広がります。

朝風呂気持ちいい。ほぼ貸切。はしゃぐ子供達。くつろいでからの風呂上がりアイス。ここからは普通の温泉旅行。

お風呂の後はお昼ご飯。塩原から少し下ったところにあるレストラン。川沿いに広い窓がある眺めの良いところで気持ち良い。

これで晴れていたらもっと気持ち良いでしょうが、あいにく雨足はやや強くなってきました。風はそれほどでも無いので、台風はまだ少し遠いようですが、秋雨前線が先に引っ張られてきたようです。別荘用のリゾートマンションに併設のレストランで、絶品ではありませんがなかなか美味しい。サービスが少しこなれてませんが、十分にくつろげます。塩原温泉辺りの飲食店は数が少なく混雑しがちなので、少し離れたところに落ち着いたレストランがあるのは助かります。良いところを見つけた。

那須トレジャーストーンパークで宝探し!大人も子供も狂わせる魅力とは・・・

さて、この旅最後の目的地に出発します。那須トレジャーストーンパーク。そう、うちの子は石が大好き。そしてご一緒の家族にも石好きな子がいます。石好きな子供を抱える家族のあるあるは

家の玄関に石塚ができる

洗濯機からしょっちゅうカラカラ音がする

急に近所の隠れ石好きさんから石をプレゼントされる

などがあるかと思います。該当するご家族は石関連のレジャーを楽しむ術を学ばねばなりません。すでに我が家は砂金採りにも片足踏み入れてるわけですが、世の中には体験施設という、ライトユーザー向けのサービスが開発されています。トレジャーストーンパークは那須にある体験施設で、屋根がある施設の様なので、台風の進路がこちらに向いたのを受けてチョイスしました。元々は東武ワールドスクエアの予定だったんですけどね。また天候が良い時に計画しましょう。

塩原から30分程那須高原方面へ行ったところに施設を発見。Σ(゚д゚lll)駐車場が満杯です。雨降ったからみんな考えが一緒なのか、そもそも人気施設なのか計りかねますが、まずは現実を見据えねばなりません。入場を道路脇で待つことはできず、一旦通り過ぎて、タイミングを見て入ってくれと書いてあります。看板から見て、しょっちゅう駐車場が埋まってしまう人気施設の様です。マジかぁ。仕方ないので一旦通過します。そして程よいスーパーの駐車場を見つけてUターン・・・空いてる!が、ご一緒家族が入れず・・・次のUターンで無事入場。入るのも一苦労とはビックリです。世の中は石ブームなのか?

無事車を停めて受付・・・の列に並びます。時刻も3時をまわり、一番人気の地下ツアーなるものは受付終了。

クリスタルリバーなるイベントが参加可能です。人工の川というか池に砂があって、その中に綺麗な石が埋まっているので、それを探して見つけた分だけもらえるというもの。

なんてことはない宝探し体験ですが、子供ってこういうの大好きですからね。20分800円という絶妙な値段設定もあいまって、人気を博してる様です。さらに興味深いのが、伝説の鍵という小さな鍵を見つけると、大きな石がもらえるというルール。俄然子供達のやる気を引き出す仕組みです。これは子供好きだな。これを那須でやろうと思ったやつも偉いなぁ。ビジネスわかってる。内装もいちいちコミカルで絶妙なライン。

しかも施設や仕入れにそれほど金がかかってない。これは他の地方でも真似した方がいいなぁ。俺たちの前に並んでる子なんて、2周目みたいだもんね。すでに綺麗な小石が入った袋持ってるし。地方に人を呼べる施設を作りたい人、直ぐに見学に行くべし。金の匂いがしますぜー。

そんなエコノミックアニマル丸出しの、ゲスな欲望にうつつをぬかしているうちに、受付を済ませて、宝探しの順番がやってきました。小さな色付きのバケツを子供達はもらって、お姉さんの説明み聞きます。大人は中央のテーブルエリアで子供達の様子を見守ります。どうやらバケツの色で終了時刻が告げられる様です。制限時間20分。はじめ!

部屋の周囲を流れる川?に子供達が散ります。うちの子達は・・・入り口近くで開始した模様。そこは写真が撮りにくいんだけどなぁという大人の都合は無視して、全力で石拾い。楽しそう。まぁ良いか。ただ原価を考えると、ぼろ儲けやな・・・金目の話が頭から離れません。

下の子が心配でしたが、なんとか見つけているみたいです。よかったよかった。そして終わる5分ほど前・・・「ありえねぇ!」と小さく叫びながら上の子が駆け出します。コラ走っちゃいかん!という声も聞かず、どこかに・・・館内のアナウンス「いま、小学三年生の子が伝説の鍵を見つけましたぁ〜、おめでとうございまーす!」・・・奥さんが直ぐに気づきます。うちの子じゃない!あっあいつ興奮して走って消えた!駆けつけると・・・うちの子でしたΣ(゚д゚)もってるねぇー。確かに手には小さな鍵。

これが伝説の鍵。

やっぱり石好きが引き寄せんだろうなぁと、妙に感心してしまいました。

無事それぞれの石を携え終了。

受付に戻って鍵を渡すと大きな石英をもらえました。なんてことはない石ですが誇らしげ。嬉しかろう。で、そこからさらに売店を隅から隅まで探索。あのそれほど広くない店内に1時間ぐらいいたのかな。すっかり客もはけて、がらがらになった所で帰宅となりました。

帰りの道はさすがに雨風も強くなり、カーシェアのカレコのガソリンカードが使えるステーションがなかなか見つからないという、軽いアクシデントに見舞われながら、無事帰に8時過ぎに到着。雨に見舞われながらも楽しいキャンプでした。

おしまい

・・・

・・・

・・・

じゃないよ。

本当に翌日若洲のキャンプ場でふた家族一緒にデイキャンプ!今日こそ乾燥撤収だぜ!

おまけの若洲キャンプ場で薫製・お箸・乾燥撤収

台風は過ぎ去り、風は少し残ってますが秋晴れのいいお天気。朝若洲に電話して2サイトゲットしました。車を借りると高くつくので、濡れた幕と子供達だけ、ご一緒した家族の車でお願いして、私達夫婦は電車とバスで移動。1時前に現地に到着。すでにクルマ組はテントを張ってくつろいでいたので、私達はサイトに幕を広げて乾かすだけでにしました。

ちゃっかりお昼ご飯を作っていただき、お腹もいっぱい。お返しと言ってはなんですが、ナラ入沢のニジマスを使って燻製のレクチャーを行います。

1日半塩漬けにしたニジマスの身を綺麗に水で洗います。それほど強く塩を振ってないので、塩抜きは不要のはずです。爪楊枝を半分に折って腹を開き、タコ糸で頭を縛って干します。

テントの下で1時間半くらい。時間も無いので熱燻にするため、乾燥も適当です。表面が乾燥して膜ができるくらい。保存はあまりききませんが、手早く美味しくいただけます。ダッチオーブンにアルミホイルを敷き、桜のチップをたっぷり投入。煙が出たら少しだけ蓋をずらして燻す。蓋をずらすのは魚からでる水分を逃がすため。乾燥しきっていないので魚から結構な水分が出ます。これを逃がさないとダッチオーブンの中に水分が溜まって、チップから煙が出なくなります。それだとただの蒸し焼きなので、水分を逃がす為の隙間が必要になります。1時間程の熱薫で完成。

魚が多いのでもう一セット。

上出来です。

後日夜に一杯やりながら食べましたが、とっても美味しい。ナラ入沢の魚は本当に美味しい。大事な事なのでもう一度言いますね。本当に美味しいです。もう、何が違うんだろう。管釣りの魚ってこんなに美味しい事ある?って感じ。天然の魚を釣って環境に負荷をかけるよりも、多少高くても管釣りで美味しい魚を釣った方が心も体も晴れやかってもんです。

テントを乾かしながらもう一つやった事がお箸作り。2泊した時ようにレッドシダーの細い角材を削ってお箸を作ろうとしていたのですが、一泊になりやる時間がなかったので今日作る事にしました。ナイフで程よく削って、紙ヤスリで整えます。上の子はナイフの使い方も上手になりました。手元に安心感があります。ご一緒のお父さんの手元にはモーラ。渋い。その後は芝生で遊び回る。

そしてみんなが箸や薫製を作っている合間に、ちょいちょい釣り。

なんと若洲でイナダが釣れているという情報。ただ、この日は残念ながら台風の波がまだ海は残っていて、濁りもきつい。だんだん風もなくなってきているので、もう少しおさまってくれたらと思い1時間おきに様子をみながら少し投げましたが、結局周りも全く釣れていなかったので諦めました。若洲で青物。釣りたかったなぁー。東京湾は青潮によって酸素濃度が薄い地域ができます。その影響で青物が接岸してると思うのですが、今年はイナダがかなり回っているそうで、釣り船の釣果情報も楽しそうにイナダが釣れています。行きたいなぁ。

夕方になって日も暮れた頃に撤収。KKST達成です。ありがとうのお礼を込めて、夜は一緒にご飯。お惣菜中心ですが、冷凍庫よりとっておきの鳥刺しと馬刺をご提供。

充実の三日間を締めくくりました。

おしまい。

そろそろ東京湾が熱くなってきてますね。

トラウトタックル

アジングタックルでトラウト

ダッチオーブン(スモーク利用)

2017年08月11日

山の日はプロトレック(PROTREK)が本当にプロなトレッカーに使えるか気になった

プロトレックのインプレッションです。ところが私はプロなトレッカーでは無いので、プロなトレッカー的インプレッションはできません。ただ、今日はどうしても書きたいので、この時計に思う事を書きたいと思います。タイトルはただのおふざけ。ふざけんなと思った方、ごめんなさい。今日は皆さんに向けてじゃないの。ごめんなさい。また来てください。次は普通に楽しい田舎のアウトドアをお届けしたいと思います。たぶん。

このプロトレックPRW-6000Yを購入したのは、昨年の6月ぐらい。色々と迷ったけど、やっぱりかっこいいアウトドアウォッチをあげたくってモデルチェンジで安くなったところをナチュラム祭で購入。実物を見た第一印象は、やっぱりかっこいいじゃん!程よいメタリックのフレームが映えます。高級感でいったらオシアナスだし、タフなイメージでいったらG-SHOCK。プロトレックは少し中途半端なイメージがあったんだけど、年齢を重ねるとその辺りにミョーなフィット感を感じる様になってしまった。アウトドア感、カジュアルさ、程よい高級感。お互い中年になったって事だね。

機能としては、もうなんでもある。方位、気圧/高度、温度。ガルフマスターみたいにタイドグラフが無いけど、そっちはスマホの方が便利。もちろん最新モデルは最新機能が追加されてるけど、トリプルセンサーの基本性能としてはすでに完成されてる感がある。

気圧の変化が手元でわかるのはとっても有用。天候の予測がつくってことは、その後の計画の精度が上がります。私はほとんど登山はしませんが、外遊び全般でこれは便利。ファミリーで遊ぶ時は、当然安全サイドに倒すわけだけど、過敏になる必要もない。適切な範囲でできる限り楽しまなきゃね。低気圧で潮位は簡単に変化する。タイミングが合えば動かない潮が大潮に化ける。潮が動けばフィッシュイーターは口を使う。でも、海水浴では気をつけなきゃいけない。潮は怖い。

こんな高機能な時計が子供の頃にあったら、人生変わってたかもしれないね。覚えてるかなぁ。近所の奴らと一緒にモデルガン背負って、今日はまっすぐに行けるところまで進もうと決めた日。小さな山を二つ程超えて、突然現れた大きな岩の上でお弁当を食べたの。今思うとお袋はすげーな。そこそこの歳だったんだろうけど、そんな無謀な子供の計画に、お弁当持たせて送り出したんだよ。俺はこの子達をいつになったら送り出せる?

あの頃にこの時計があったら、もっといろんな事を計測して、ワイワイガヤガヤと本で読んだ知識と付き合わせながら遊ぶ事で、自然への理解を深めたんじゃないかな?そしたら本当にプロのトレッカーが産まれてたかもしれないね。

こんな便利な時計をせっかくあげたのに、外で使う事なく死んじゃうなんてもったいない。今は親父が使ってるよ。この時計もらっていいか?って聞かれた時、それじゃいつか二人分の形見が一つの便利な時計で済むなって言ったら笑ってたよ。

病院のベッドで本ばっかり読んで暇してるって聞いて、大好きだったアウトドアとか、もの作りとか、甥っ子姪っ子の成長を感じられる様に始めたブログ。読んでもらえなくなって、もう一年たっちゃったよ。トレジャーハンティングは読めなかったな。なかなかの傑作だったのに。子供のころ親父や裏山で仕込まれた俺たちのアウトドア。そもそも海も山も川も生活と遊びそのもので、アウトドアって感覚なかったか。あれがあって、いまがあって、それを読んでくれてる人たちが居るから、もう少し続けてみようと思ってる。なるべく面白そうなの書いてみるね。

山の日は旅立った日だから、きっかけをくれたのに、読んでくれない兄貴の為に。いや、読んでるか?みんな元気だよ。

このプロトレックPRW-6000Yを購入したのは、昨年の6月ぐらい。色々と迷ったけど、やっぱりかっこいいアウトドアウォッチをあげたくってモデルチェンジで安くなったところをナチュラム祭で購入。実物を見た第一印象は、やっぱりかっこいいじゃん!程よいメタリックのフレームが映えます。高級感でいったらオシアナスだし、タフなイメージでいったらG-SHOCK。プロトレックは少し中途半端なイメージがあったんだけど、年齢を重ねるとその辺りにミョーなフィット感を感じる様になってしまった。アウトドア感、カジュアルさ、程よい高級感。お互い中年になったって事だね。

機能としては、もうなんでもある。方位、気圧/高度、温度。ガルフマスターみたいにタイドグラフが無いけど、そっちはスマホの方が便利。もちろん最新モデルは最新機能が追加されてるけど、トリプルセンサーの基本性能としてはすでに完成されてる感がある。

気圧の変化が手元でわかるのはとっても有用。天候の予測がつくってことは、その後の計画の精度が上がります。私はほとんど登山はしませんが、外遊び全般でこれは便利。ファミリーで遊ぶ時は、当然安全サイドに倒すわけだけど、過敏になる必要もない。適切な範囲でできる限り楽しまなきゃね。低気圧で潮位は簡単に変化する。タイミングが合えば動かない潮が大潮に化ける。潮が動けばフィッシュイーターは口を使う。でも、海水浴では気をつけなきゃいけない。潮は怖い。

こんな高機能な時計が子供の頃にあったら、人生変わってたかもしれないね。覚えてるかなぁ。近所の奴らと一緒にモデルガン背負って、今日はまっすぐに行けるところまで進もうと決めた日。小さな山を二つ程超えて、突然現れた大きな岩の上でお弁当を食べたの。今思うとお袋はすげーな。そこそこの歳だったんだろうけど、そんな無謀な子供の計画に、お弁当持たせて送り出したんだよ。俺はこの子達をいつになったら送り出せる?

あの頃にこの時計があったら、もっといろんな事を計測して、ワイワイガヤガヤと本で読んだ知識と付き合わせながら遊ぶ事で、自然への理解を深めたんじゃないかな?そしたら本当にプロのトレッカーが産まれてたかもしれないね。

こんな便利な時計をせっかくあげたのに、外で使う事なく死んじゃうなんてもったいない。今は親父が使ってるよ。この時計もらっていいか?って聞かれた時、それじゃいつか二人分の形見が一つの便利な時計で済むなって言ったら笑ってたよ。

病院のベッドで本ばっかり読んで暇してるって聞いて、大好きだったアウトドアとか、もの作りとか、甥っ子姪っ子の成長を感じられる様に始めたブログ。読んでもらえなくなって、もう一年たっちゃったよ。トレジャーハンティングは読めなかったな。なかなかの傑作だったのに。子供のころ親父や裏山で仕込まれた俺たちのアウトドア。そもそも海も山も川も生活と遊びそのもので、アウトドアって感覚なかったか。あれがあって、いまがあって、それを読んでくれてる人たちが居るから、もう少し続けてみようと思ってる。なるべく面白そうなの書いてみるね。

山の日は旅立った日だから、きっかけをくれたのに、読んでくれない兄貴の為に。いや、読んでるか?みんな元気だよ。

2017年08月06日

ソトデナニスル2017は雨でなにする?(後編)

我が家の夏キャンプの定番ソトデナニスル(通称ソトナニ)!毎日雨続きでも釣りしてTシャツ作ってダンスして十分に楽しんできたキャンプレポの後半です。雨の日は装備(レインウェア、長靴、タープ・・・)で快適度に差が出るので、そのあたりの紹介もちらほら・・・

前半はこちら・・・

「パパ、まだ起きないの?」と朝の5時に下の子の容赦ない早起きリクエストで目を覚まします。天候は雨。昨夜程ではないですが、パラパラと雨音がテントを叩きます。まあ、体は思ったよりも楽です。ぐっすり眠れました。ソトナニは体力を使うキャンプなので、睡眠は重要です。我が家ではテント内にコットを導入して以来、睡眠の質が格段に良くなりました。ワイルドワンのキャンパーズベッド2(今はQUALZブランドになっているようですね)がアメド内で丁度4つ入ります。

睡眠を改善したい方は参考にしてください。荷物増えますけど、コスト効果は非常に高いです。

テントを抜け出し身支度して、幕体のチェック。昨夜寝る前に雨が逃げる様にタープの角度をつけておいたので、雨が溜まってロープが緩んでいたりはしていません。ただ、サイト中央に張り出したタープの端をつたって落ちる雨水がサイト中央の木の根に阻まれて逃げ場を失い、タープの下へ流れ込みそうになっています。更に雨がひどくなると、タープの下がぬかるみそうですが、邪魔しているのが木の根なので掘って溝を作るわけにもいかず、現状打つ手がありません。強くならないでーと祈るのみ。

そんなこんなで朝の点検をあれこれやっているうちに、家族もおきだし朝食の準備に取りかかります。奥さんがギプスの足で朝食を作ります。雨との相性は最悪です。ギプスの雨よけカバー用のビニール袋が無くなったというので、大きめのストックバックを提案。オッケーとの事。よかった。えーと、ギプスしてキャンプいかれる方は、100均の大きめのストックバックを持参してください。食品もストックできるし、ギプスを雨や泥汚れから保護もできます。ジップロックとかスマホを中に入れても、外側のビニール越しに操作できますね。雨のキャンプには必需品かもしれない。

朝食は定番のホットサンド。

このホットサンドメーカーは初めてソトナニに参加した年に、ワイルドワンのブースのトントン相撲大会で上の子が優勝した時の商品です。今年はテントをたてるスピードの競争やってますね。相変わらず景品が豪華。

時間があったらやってみようかな?

雨のなかだらだらご飯を食べていると、思いのほか時間は過ぎて行き、午前中のワークショップ投票の時間です。1日目に最難関に近い釣りとLEEの絞り染めをこなしているので、気持的には余裕があります。一緒に参加している家族と情報交換をして良さげなワークショップに投票します。

サイトに戻ると、まだ子供達がご飯をダラダラ食べているので急かして準備を急ぎます。昨日よりも確実に雨は厳しそうなので、レインウェアに長靴のフル装備。子供の長靴って結構丈が短いものが多くって、雨のキャンプだと心もとないものが多いのですが、モンベルの子供用の長靴は安心感のある作りです。ただし、重量がやや重いので下の女の子はクロックスの長靴にしています。ちなみに私はダナーのパッカブルブーツという折り畳める長靴です。野鳥の会の長靴が有名ですよね。あんな感じのやつ。

さて、ここで心配事が一つ。本日から参加の家族が来ません。。。なんか昨日と同じだ。後で聞いた話だと若干出るのが遅れて、フジロック組の渋滞に巻き込まれていたとのこと。土曜発の場合は、きをつけないといけませんね。さて、現時点ではどうする事もできません。。。到着したらお手伝いしましょう。

さあ、午前のワークショップ開始です。今回は兄弟二人で参加。またまたTシャツ作り。ソトナニではLEEのTシャツが人気ですが、無印良品さんのTシャツも毎年変わっていて面白いです。今年は端切れをつかって、Tシャツにデザインするようです。好きな模様の端切れを選んで、好きな形にチャコペン(だよね?)で絵を描いてはさみで切ります。それを手芸用の布のボンドで貼付けて作ります。見本はこんな感じ。

奥さんが下の女の子、私はお兄ちゃんにアドバイス。意匠をあれこれ思案した結果、やっぱり「魚」に落ち着きました。マグロだそうです。二人でレイアウトをあれこれ考えながら、躍動感のある魚を目指します。マグロのひれは黄色いよ!っと妙にキハダマグロのディテールにこだわろうとする息子をなだめ、程よい構図のデザインで落とし込んで行きます。

面白い。下の子も楽しそう。肩甲骨のハートがポイントだね。かわいい。って、完成写真がない。取材を受けて、満足して忘れてた・・・

次のワークショップ開始まで少し時間が空いたので、チェキのブースにお邪魔します。チェキをとって、台紙にはって綺麗に飾り付け。

撮ったらすぐに写真が出てくるというギミックが子供達には新鮮なようで、結構食いつきが激しい。午後から貸し出しがあるというので、12時半に速攻で借りろという指示。わかったよ。しかし、最新のチェキは写真のサイズも大きくなって楽しいですね。お値段がもうちょっと・・・という気もしますが、やはり結婚式とかのイベントには重宝する存在なので、デジタル時代の今でも根強い人気があるみたいです。ちょっとノスタルジックで味のある写真がとれるのもなんか良いんでしょうね。

午前最後のワークショップは家具の木材の切れ端を使ってバードコールを作ります。布の端切れを三つ編みしてつくる首掛けがかわいい・・・が、写真がありません。なぜなら遅れていた最後の家族が到着したとの事。テントのレイアウトとか諸々の準備をアドバイスしないと、どうして良いかわからないでしょう。奥さんに任せてサイトに戻ります。案の定どうして良いのかわからない家族を発見。駐車位置、テントの配置、雨の勘案した今後の方針等を会話。少しだけお手伝いしたら、後は大丈夫とのことなのでワークショップに戻ろうとしたら帰ってきました。とりあえず後日撮った完成写真だけ。

タイトルを切る程の事はないと書きながら気づきました。流水麺をさっと洗い、市販の出汁をかけてぶっかけソバです。2日目のお昼は午後のワークショップまで一番時間のないお昼。午前のワークショップが12時前に終わって、12時半には午後のワークショップの抽選発表が始まるとそのまま受付が始まってしまうので、30〜40分ほどしか時間がありません。フードエリアで済ませてしまう人も多いですね。今年は特に充実しているので、それでもよかったかもしれません。ただ雨が降り続けると自分のサイトに戻って食べなきゃいけないので、距離が遠いとちょっとね。やはり、草原エリアに近い方が柔軟に対応できます。

午後一のワークショップはデニムでちっちゃな動物のキーホルダ?を作ります。見本の中から動物を選んでお兄さんに切ってもらいます。そのデニムを袋状にボンドで張り、その後は更に別のデニムを切り刻んで綿のかわりにします。集中してるね。

雨が止みません。うーんサイトが心配。

金魚釣り!

金魚すくいの大きなたらいで金魚を釣ります。そこそこ長い釣り人生で初めてです。水温が低いので活性が低いとのアドバイス。おぉそうですか。で、どうすれば?少し餌を動かして誘うとのこと。おぉそうですか。意外とテクニカルな釣りである事は理解しましたが、誘うスピードとかどうすれば良いんだろう・・・とりあえず試行錯誤。中層をフラフラ動かしてみましたが、食いません。

すると、マルキユーの方がきて実演してくれました。なんとオモリごと底に沈めてズリズリと動かすと反応する個体がいます。餌をくわえたところで竿をあげると釣れるとの事。早速やってみます・・・釣れた。面白ーい。

でもこれは子供は厳しくない?とかって思ってると、下の子が立て続けにヒット。

中層で食わせているよう。何が違うのか観察してみると、オモリの位置が異様に針に近い。どうやらオモリが動くのに誘われて金魚が近づき、その真下にある餌に食いついているようです。魚って面白いですね。習性に合わせて色んな釣り方がある。金魚にだって活性に合わせたテクニックがあるってことです。深いなーぁ。

草原エリアにコースが引いてあって、タイムトライアル・・・はしないみたいですね。雨なのが残念。本格的なマウンテンバイクは本当にテクニカルで面白い乗り物です。8年程前にオリンピック選手からレクチャーを受ける機会があったのですが、彼らのテクニックは超絶です。普通人だとタイヤが滑って上れない土手をするすると上って行きます。前後のタイヤの加重バランスを同じにするんですよって言われても、論理は解りますがそれを実践するってそう簡単にはできないですよね。

今回は草原エリアの傾斜にコースが切ってあってなかなかテクニカルなコースですが、全く乗れないコースではありません。最後の上りの連続シケインが一番難しいかな。ギヤをインナーにしてクルクル回して上る必要があります。あと、雨で草原の下りが滑るのも気をつけるポイント。フロントブレーキを掛けすぎるとバランスを崩すので、リアブレーキで軽くタイヤを滑らせながら下るとスムーズかな。ずっとやり続けるともっと上手くなりそうですが、体力もそれなりに削られるので3回で終了。

なんと、足の届かない下の子はスタッフがバイクを押して載せてくれました。

申し訳ない。大変なのに娘のワガママを聞いていただきました。

晴れてればもっと気持いいのになぁ。残念。晴れてる日に貸し出してもらって、林間コースとかもちょっと走らせてもらえると最高な気がします。あぁ本当に晴れてればなぁ。と、出展者の声を代弁してみました。

主催団体に自信がありません。とにかく雨が小康状態の時に大きなシャボン玉を作って遊ばしてもらいました。なかなかコツがいるようでだんだんのめり込んでいきます。楽しそうだなぁ・・・小腹が減ったなぁ・・・TAKIBI Cafeで鳥皮味噌煮込み丼をゲット。さらっと完食。うまし。鳥皮の弾力と甘辛い味噌の旨味のハーモニーって、これワークショップのレポートじゃねーな。あーでもずっと食える。ブースのお姉さんありがとう。あなたが子供達と遊んでくれたおかげで、小腹を満たす事ができましたよ。そして素敵な写真を撮っていただきありがとうございました。

レンタルしたチェキのベストショット!

らららーら、ららららーら・・・って唄いながらブースを後にして自分のサイトへ。なので、完全に伝聞なのですが、水素を使った実験教室はとてもおもしろかったそうです。なぜ後にしたかというと、サイトに戻って昨日釣って塩漬けにしたニジマスを若干水で洗って干してました。夜にはスモークしようと思って、その前に若干乾かしたかったんですね。ただ、天候は相変わらずの雨で湿度が高いので本当にどこまで乾くかは微妙です。まあとにかく凧糸で首を結んで、タープの隅に干してみました。

処理をしてブースに戻ると、かろうじてワークショップ最後のイベント。水素を燃料に小さな模型の車を動かしています。

燃料電池つかってるじゃん。後で調べた所によると、ホンダさんどこかの会社と共同開発で燃料電池をつかった教育用の実験教材つくっているようです。多分それがこの車。燃料電池の車を走らせるには、水素ステーションとか社会インフラの整備も必要ですからね。社会への地道な啓蒙活動の一環なんでしょう。ホンダらしい。尊敬します。

2日目の夜は奥さん達の発案で、みんなで炊き込み御飯パーティーだそうです。我が家を含め4家族それぞれで炊き込み御飯をつくって、それを持ち寄ってみんなで分け合おうという会です。さっくり湖畔の湯でお風呂に入り、奥さんは炊き込み御飯の調理に取りかかります。ちなみに湖畔の湯ですが、今時珍しくロッカーが有料です。100円入れて戻ってこない。なので、貴重品はあまり持ち込まない方が良いです。余談でした。

奥さんが調理中にこちらはサイトの調整。4家族集るのですが、あいにく雨は徐々に強くなっています。タープの有効面積を広げるために、各隅にサブポールを入れて調整します。明るさを確保する為に、メインランタンのノーススターも2台(ガソリンとガスを)投入。これで全員雨に濡れずにすわれる面積を確保したのですが、問題が一つ。懸念していた水がタープしたに流れ込んでいて、キッチンあたりがドロドロに・・・木の根で逃げ場を失った水なので、他に逃がしようがありません。仕方なくタープの下に一筋の溝をつくり、できる限り水をスムーズにタープの外に逃がします。うーん、難しいな。ちなみに他の人のサイトだと、土壌が水はけのよい土に改良してあったりして、こんな事にはなっていないところもあったり、我が家よりひどいところもあったりまちまちです。うーん、微妙。空いている時であれば、良くサイトを選んで入った方が良さそうですね。

例年だとご飯を作っている間にキッズライブに子供達を連れて行くんですが、今年は雨が強いので我慢してもらいました。いや、本人達に伝えなかったというのが正確なところか。本当に今年の雨は手強いですね。自分たちはともかく、どうしても子供達の行動には若干制約がかかります。あと、林間サイトなのでちょっとライブ会場と遠いってところも影響してるかな。暑い時だと林間サイトは涼しいんでしょうけどね。今年はあまりメリットがなく、デメリットの方が多くなります。いや、良いところも沢山あるんですけどね。

ご飯ができてみんなでパーティー。奥さん達それぞれ火加減とか難しかったようで、「いやーイマイチ」って言いながら持ち寄ってきました。ちなみに我が家はたこ飯。それ以外はパエリア風とか鶏めしとか。

タコ飯は確かに味の加減もちょっと薄いし米も固め。。。おいしく食べれなくは無いですけど、「すっごく美味しい」とは言いがたい。飯ごうで炊く時に、水が若干足りない事が多いので、少し多めに入れたのですが、もう少し足りなかったようです。炊き込み御飯だからなぁ、その辺りのちょっとした塩梅が家で作る様にはいかなかったようです。十分に美味しいんですけどね。他の家庭も・・・いや美味いのあるな。作った本人は「味が濃すぎるとかもぉ」って言ってましたが、疲れてる時ってちょっと塩味強めの方が美味しいですよね。体から塩分抜けてるので。子供達もガツガツ食べてました。

文句無しに美味しかったのが豚汁。ひさびさに大鍋を持ち出してつくったのですが、やはり大きな鍋に具材たっぷりでつくると本当に美味しいですね。まさにキャンプの味。

雨の中でしたが、楽しくみんなで食事して、子供達も満足そう。そうだ、ニジマスの薫製。ご飯を食べながら温燻します。スキレットにアルミの皿をしいてウッドチップを投入。網をしいてニジマスを並べます。ギリギリの深さですが、ニジマスぐらいであればスキレットでもスモークできます。ただ、ウッドチップが湿気っていたようで、なかなか煙が上がりません。結構時間がかかってしまし、なんとか食事の終わりに完成。が、食事も終わり気味だったので、魚好きの下の子が少し食べた程度でした。しょうがない。明日もう少し水分を飛ばしてもって帰りましょう。しっかりスモークすると日持ちするのがよいですね。後日家で酒の肴になりました。その後日の写真

さて、2日目のライブはすっ飛ばしてきましたが、最後のCORONA sessionsのライブだけはやはり聞いておかないとソトナニ感が足りません。なんと下の女の子は聞きたいというので、二人でコロナの会場に。今年も充実のライブ!

が、時間も遅かったので2曲で下の子が就寝。だっこしたままはつらかったので、一旦サイトに戻り子供を寝せます。それから再度一人で会場に戻りました。それから2曲程聞いて満足して撤収。いやー良かった。MCも歌もソトナニにはコロナです。フジロックに行けないコロナ。そこだけはアーティストとしてかわいそうですが、でもコロナが居なくなるとソトナニは結構寂しくなる。それぐらいに、ソトナニとコロナは結びついちゃってます。ボランティアの子達とか、この夜の為に来てんじゃないかと思います。みんな楽しそう。

おなじみの曲を聞いて満足して寝袋へ。雨が心配。明日は少し止んでくれるといいなぁと思いながら就寝。

またもや下の子の「もう朝だよ」の声で起床。昨日より若干遅いけど・・・でも朝の5時。ただ、こうなるともう寝ないので起床。流石に上の子は疲れもあるらしく、まだ寝るとの事。

身支度を整えてサイトのチェック。雨も昨日よりは弱まり、ぬかるんでいた所も少し状態が良くなっています。うん、このまま行けば少しは撤収が楽になりそうです。おっ小型のおっさん女子発見⁈

手を突っ込むな手を・・・

そんな事をしているうちに、徐々にみんな起床。朝ご飯の準備です。昨日の残りご飯がおにぎりにしてあったので、それを焼きおにぎりに。あとは豚汁。具材が残って汁がたりなかったので、水と味噌で再生。朝食に丁度良いくらいの量が復活。その他いくつか各家庭の残り物をシェアしながら朝食完了。おいしかったです。特にタコ飯焼きおにぎりは昨日より美味しくなってました。ナイスなリカバリ。

さて、最後のワークショプは・・・また釣り!実はこのキャンプ初めてすべての抽選が漏れたのですが、一緒のサイトの家族が二人分当選していたとの事で、一人分を譲ってくれました。ありがとうございます。ソトナニはグループで行くと、親の当選分を奥さん達が連絡を取り合って融通しあうという文化?が自然発生します。実は我が家もお箸作りとか渡しているらしいです。いやー、高度なママ友の情報ネットワーク。助かります。

さて、今回2回目の釣り。2回やったのは初。流石に最終日でスレてることが予想されますが、なんとかゲットしてみたい。水温は下がってるので、バラキ湖で一発出したいですね。まずはルアーをぬりぬり。なんとプラグの形が初日と違います。これってバリエーションあったんですね。2回来ないと知らない真実。うーん、結構色々やってるんですね。幾つかのメーカーが主催者の釣りビジョンさんと集ってやってるので、運営が奥深い。やっぱりここがワークショップの中心なんだなぁ。

カラーは今回はノープラン。好きな様に塗らせます。ただ、塗る前の白い部分をあまり無い様にだけアドバイス。たぶんトラウトにとって下地の白は結構違和感の強いカラーなので、塗り残しが多いと食ってこないイメージがあります。これが少しキラキラするシルバーぎみなら良いんでしょうけどね。真っ白は違和感を与えやすいと思います。とくにプラグのリップは塗り残しが多いので気をつけたい。

ルアーを塗り終わったら実釣です。なんとかバラキ湖で釣れると良いなとおもいながら移動します。今回は一番手前の桟橋。しかも一番岸側なので、ポイントとしてはイマイチかな。とにかく子供にキャスティングを指導します。

今回は水深を意識させて、着水からしっかりカウントダウンしてリーリングをする練習。今回のソトナニではキャスティング練習はしっかりできましたね。本当に上手くなりました。成長です。

うーん、しかし釣れません。やっぱりちょっと難しいかぁ。昨日は一本出たらしいんですけどね。バイトも感じられないまま釣りを続けます。そのとき「なんか釣れた!」と息子の声。が、その割にはクルクルとリールを巻いてます。ゴミ?・・・いや、魚でした。

なんとワカサギ。スレ掛かりなんですけど、頭の方にいっているので、スプーンに反応してしまってかかったんでしょうね。

ある意味ミラクル。みんな驚いてました。

残念ながら全体の釣果もこれ一本のみ。後ろ髪をひかれながら餌釣り池に移動します。が、ここでもちょっとトラブルが発生していて、やたら時間が短い。ほんの5投ほどでローテーションしています。最終日のスレた小さな池で、数投で結果を出す・・・難しい釣りです。とりあえず作ったルアーを投げると、完全にスレてしまっているので、市販のルアーをチョイス。ディープクランク。ボトムをスローにノックするように・・・って、子供にそんなすぐにできる訳ないじゃん。惜しいバイトはあったものの、ヒットにまで持ち込めずに終了・・・初日とは雲泥の差です。写真を撮る暇もないとは・・・

後で聞いた話によると、どうやら湖の管理者とトラブルがあったようで、なぜか湖の管理者側がこの時間帯に餌釣りの客を餌用の池に入れちゃったらしい。そうすると、その時間ワークショップ組が釣りに入れず、時間がとても短くなってしまったようです。これだけ大きなイベント開催していて、会場施設の人間がその辺りを把握してないって言うのはちょっと驚きです。カンパーニャ嬬恋としても非常に重要なイベントだと思うのですが、「関係なーよ」みたいな職員が居るんですかね。あの人かなぁ・・・。いずれにせよ、私たちは初日に楽しんでるので良いのですが、他の方は気の毒でした。「何だ全然釣れないじゃん。やっぱり釣りって難しいね・・・」って初めての人に思われちゃうと、企画の意図とは大きくズレてしまいますよね。その辺りを考えて、年々イベント前に放流したり、最後に餌釣り池でやらせたりと企画の改善を繰り返し、なんとか良いイメージでワークショップを体験させて、少しでも釣り人口を増やしたいと積み重ねて来ていたはずです。そのあたりのメーカー側の努力を、釣り場の管理者が理解していないって言うのがちょっと残念。自分たちの仕事がその辺りの共存で成り立っているのを気づいてないんでしょうね。若い釣り人口増やさないと、いつか自分たちの仕事なくなっちゃうよ。。。

そんな感じで息子と私が最後の釣りをしている頃、奥さんと下の子はエコバックを作ってました。板締め絞りっていう技法で染めたらしいです。

すいません。直接見てないので、時系列がよくわかりません。多分この順序。そして完成!

まりさんと木綿(ゆうって読むらしい)さんが始めた名古屋の染め物やさんだそうです。女子的雰囲気満載の染め物。こりゃ楽しかろう。ワークショップも女子が殺到していた様に思います。こういうまだ小規模なショップがこういうイベントに出展するのって実は超大変なはずです。出展料とか結構するし、時間もかなり取られます。きっと良い人たちです。応援したいもんです。リンク張っとこう。弱小ブログのリンクでは殆ど意味ないけど。ごめん。がんばって。まりさんと木綿さん。

まり木綿

ベリーダンスのお姉さん。奥さんが「あのひと超綺麗!」と絶賛。

長い髪はラプンツェルを目指してるって。うちの子と一緒だ(笑)。えーと、参加してないので詳細はわかりません。が、写真からこの方が美しいのはわかります。なんとコレでそこそこ大きいお子さんがいらっしゃる・・・マジか。うーん、奥さん方がざわつくのも解る気がする。やっぱり人に見られる仕事を持ってる人って、日々の努力が違うんじゃないかと思います。特に女性は。ダンス好きの子供にはとても楽しかった模様。いやーしかし、マジか。気になる方はインスタで「奏艶」さんを検索!

終わりました。

今年も。つらい撤収。幸い雨は止んでますが、地面は湿ってるのであまり泥に汚れない様に撤収。最後のでかい幕はみなさんに手伝ってもらいながら、なんとか撤収完了。とちゅうでちょっとご飯も食べながらだったこともあり、完全完了は午後3時。

みなさんと最後にお疲れさまの挨拶をして解散。で、トイレに入って出発しようとしたら、なんと故障。キャンプ場全体で配管にトラブルが発生したそうです。仕方がないので嬬恋の町に降りてからコンビニに。アイスを買ってトイレを済ませて家路へ。アイスを食べたら子供達は寝てしまい、こちらは用意していたマツキヨの目覚ましドリンクをあおってひた走る。毎年5時間の長旅。が、今年は軽井沢から高速に乗った後Google先生が途中で関越を若干北上し、北関東自動車道から東北道経由で帰る道を指示。普通に帰るより10分早いとの事だけど、渋滞が徐々に伸びるに従いその差が広がっていく。かなり遠回りになるんだけど、渋滞を考えるとかなり早くなりそうなのでGoogle先生の指示通りの道へ。確かにスムーズ。なんと7時に到着。確かに例年より30分以上早かったかも。なにより渋滞のストレスがなく、気持よく走れました。やっぱりGoogle先生すごいね。最近ナビとダブルチェックしながら走る癖がついちゃいました。

雨で重宝したのはやはり長靴。全日雨のソトナニは初めてでしたが、3日間全く降らないソトナニも珍しいので、雨の装備は必須です。雨降らなくても朝露が激しいので、草原エリアでは朝は長靴の方が快適です。子供だけではなく、大人用も準備するほうが絶対よいですよ。

大きめのタープ(スノーピーク・ヘキサエヴォ)も重宝しました。遮光性はテストできませんでしたが、サブポールを入れた時の空間はヘキサLから更に広くなって、雨の中で大人8人、子供7人をらくらく収容しました。サブポール180センチを入れる場合のメインポールは280センチ以上を推奨。それより低いと高低差が少なくなり、雨が流れにくくなるので、片側それぞれ一カ所はポールを入れずにダウンする必要が出てくるかなと思います。

連日の雨でかなり気温は低かったですが、寝袋はモンベルの#3(エクセクロフトモデル)で丁度でした。例年と同じぐらいですね。晴れていてもこれより寒い日があるので、#3より薄いモデルは注意が必要だとおもいます。夜は子供達にはユニクロの軽量ダウン着せてるぐらいなので。

今回シングルガスバーナー2つで済ませて、ガソリンのツーバーナーを持って行かなかったのですが、ちょっと火力不足だったかも。ガスはもう少し火力の強いバーナー調達しようかなぁ。ユニフレームのSU-Dですかね。検討しましょう。

と、細かい反省もありますが、総じて雨の中でも十分に楽しめたと思います。装備さえしっかりしてれば、雨のキャンプも楽しめる!を確かめたソトナニでした。でも来年は晴れでお願いします!

前半はこちら・・・

■目次

- ▶︎二日目の朝

- ▶︎ハギレを使ってオリジナルTシャツを作ろう。 良品計画 子供担当

- ▶︎チェキでナニスル?(チェキレンタル)富士フイルムイメージングシステムズ

- ▶︎端材で作るバードコール 良品計画 ファニチャー担当

- ▶︎二日目のお昼ごはん

- ▶︎デニム残布でかわいい動物を作るワークショップ!! グレイドネイチャー(株) Kinuu PROJECT

- ▶︎金魚釣り掘 マルキユー

- ▶︎草原でマウンテンバイクを乗り回そう レリック

- ▶︎シャボン玉 ハンドスタンプアートプロジェクト?

- ▶︎「すいそ」をたいけんしてみよう! 本田技研工業

- ▶︎炊き込みご飯パーティと夜のライブ

- ▶︎三日目の朝

- ▶︎もう一度手作りルアーでニジマスを釣ろう! トラウトビレッジ

- ▶︎カラフルな絞りエコバックを染めよう♪ まり木綿

- ▶︎大自然の中でベリーダンスを踊ろう 奏艶 -Darbuka&BellyDance-

- ▶︎撤収

- ▶︎今年の反省とまとめ

二日目の朝

「パパ、まだ起きないの?」と朝の5時に下の子の容赦ない早起きリクエストで目を覚まします。天候は雨。昨夜程ではないですが、パラパラと雨音がテントを叩きます。まあ、体は思ったよりも楽です。ぐっすり眠れました。ソトナニは体力を使うキャンプなので、睡眠は重要です。我が家ではテント内にコットを導入して以来、睡眠の質が格段に良くなりました。ワイルドワンのキャンパーズベッド2(今はQUALZブランドになっているようですね)がアメド内で丁度4つ入ります。

睡眠を改善したい方は参考にしてください。荷物増えますけど、コスト効果は非常に高いです。

テントを抜け出し身支度して、幕体のチェック。昨夜寝る前に雨が逃げる様にタープの角度をつけておいたので、雨が溜まってロープが緩んでいたりはしていません。ただ、サイト中央に張り出したタープの端をつたって落ちる雨水がサイト中央の木の根に阻まれて逃げ場を失い、タープの下へ流れ込みそうになっています。更に雨がひどくなると、タープの下がぬかるみそうですが、邪魔しているのが木の根なので掘って溝を作るわけにもいかず、現状打つ手がありません。強くならないでーと祈るのみ。

そんなこんなで朝の点検をあれこれやっているうちに、家族もおきだし朝食の準備に取りかかります。奥さんがギプスの足で朝食を作ります。雨との相性は最悪です。ギプスの雨よけカバー用のビニール袋が無くなったというので、大きめのストックバックを提案。オッケーとの事。よかった。えーと、ギプスしてキャンプいかれる方は、100均の大きめのストックバックを持参してください。食品もストックできるし、ギプスを雨や泥汚れから保護もできます。ジップロックとかスマホを中に入れても、外側のビニール越しに操作できますね。雨のキャンプには必需品かもしれない。

朝食は定番のホットサンド。

このホットサンドメーカーは初めてソトナニに参加した年に、ワイルドワンのブースのトントン相撲大会で上の子が優勝した時の商品です。今年はテントをたてるスピードの競争やってますね。相変わらず景品が豪華。

時間があったらやってみようかな?

雨のなかだらだらご飯を食べていると、思いのほか時間は過ぎて行き、午前中のワークショップ投票の時間です。1日目に最難関に近い釣りとLEEの絞り染めをこなしているので、気持的には余裕があります。一緒に参加している家族と情報交換をして良さげなワークショップに投票します。

サイトに戻ると、まだ子供達がご飯をダラダラ食べているので急かして準備を急ぎます。昨日よりも確実に雨は厳しそうなので、レインウェアに長靴のフル装備。子供の長靴って結構丈が短いものが多くって、雨のキャンプだと心もとないものが多いのですが、モンベルの子供用の長靴は安心感のある作りです。ただし、重量がやや重いので下の女の子はクロックスの長靴にしています。ちなみに私はダナーのパッカブルブーツという折り畳める長靴です。野鳥の会の長靴が有名ですよね。あんな感じのやつ。

さて、ここで心配事が一つ。本日から参加の家族が来ません。。。なんか昨日と同じだ。後で聞いた話だと若干出るのが遅れて、フジロック組の渋滞に巻き込まれていたとのこと。土曜発の場合は、きをつけないといけませんね。さて、現時点ではどうする事もできません。。。到着したらお手伝いしましょう。

ハギレを使ってオリジナルTシャツを作ろう。 良品計画 子供担当

さあ、午前のワークショップ開始です。今回は兄弟二人で参加。またまたTシャツ作り。ソトナニではLEEのTシャツが人気ですが、無印良品さんのTシャツも毎年変わっていて面白いです。今年は端切れをつかって、Tシャツにデザインするようです。好きな模様の端切れを選んで、好きな形にチャコペン(だよね?)で絵を描いてはさみで切ります。それを手芸用の布のボンドで貼付けて作ります。見本はこんな感じ。

奥さんが下の女の子、私はお兄ちゃんにアドバイス。意匠をあれこれ思案した結果、やっぱり「魚」に落ち着きました。マグロだそうです。二人でレイアウトをあれこれ考えながら、躍動感のある魚を目指します。マグロのひれは黄色いよ!っと妙にキハダマグロのディテールにこだわろうとする息子をなだめ、程よい構図のデザインで落とし込んで行きます。

面白い。下の子も楽しそう。肩甲骨のハートがポイントだね。かわいい。って、完成写真がない。取材を受けて、満足して忘れてた・・・

チェキでナニスル?(チェキレンタル)富士フイルムイメージングシステムズ

次のワークショップ開始まで少し時間が空いたので、チェキのブースにお邪魔します。チェキをとって、台紙にはって綺麗に飾り付け。

撮ったらすぐに写真が出てくるというギミックが子供達には新鮮なようで、結構食いつきが激しい。午後から貸し出しがあるというので、12時半に速攻で借りろという指示。わかったよ。しかし、最新のチェキは写真のサイズも大きくなって楽しいですね。お値段がもうちょっと・・・という気もしますが、やはり結婚式とかのイベントには重宝する存在なので、デジタル時代の今でも根強い人気があるみたいです。ちょっとノスタルジックで味のある写真がとれるのもなんか良いんでしょうね。

端材で作るバードコール 良品計画 ファニチャー担当

午前最後のワークショップは家具の木材の切れ端を使ってバードコールを作ります。布の端切れを三つ編みしてつくる首掛けがかわいい・・・が、写真がありません。なぜなら遅れていた最後の家族が到着したとの事。テントのレイアウトとか諸々の準備をアドバイスしないと、どうして良いかわからないでしょう。奥さんに任せてサイトに戻ります。案の定どうして良いのかわからない家族を発見。駐車位置、テントの配置、雨の勘案した今後の方針等を会話。少しだけお手伝いしたら、後は大丈夫とのことなのでワークショップに戻ろうとしたら帰ってきました。とりあえず後日撮った完成写真だけ。

二日目のお昼ごはん

タイトルを切る程の事はないと書きながら気づきました。流水麺をさっと洗い、市販の出汁をかけてぶっかけソバです。2日目のお昼は午後のワークショップまで一番時間のないお昼。午前のワークショップが12時前に終わって、12時半には午後のワークショップの抽選発表が始まるとそのまま受付が始まってしまうので、30〜40分ほどしか時間がありません。フードエリアで済ませてしまう人も多いですね。今年は特に充実しているので、それでもよかったかもしれません。ただ雨が降り続けると自分のサイトに戻って食べなきゃいけないので、距離が遠いとちょっとね。やはり、草原エリアに近い方が柔軟に対応できます。

デニム残布でかわいい動物を作るワークショップ!! グレイドネイチャー(株) Kinuu PROJECT

午後一のワークショップはデニムでちっちゃな動物のキーホルダ?を作ります。見本の中から動物を選んでお兄さんに切ってもらいます。そのデニムを袋状にボンドで張り、その後は更に別のデニムを切り刻んで綿のかわりにします。集中してるね。

雨が止みません。うーんサイトが心配。

金魚釣り掘 マルキユー

金魚釣り!

金魚すくいの大きなたらいで金魚を釣ります。そこそこ長い釣り人生で初めてです。水温が低いので活性が低いとのアドバイス。おぉそうですか。で、どうすれば?少し餌を動かして誘うとのこと。おぉそうですか。意外とテクニカルな釣りである事は理解しましたが、誘うスピードとかどうすれば良いんだろう・・・とりあえず試行錯誤。中層をフラフラ動かしてみましたが、食いません。

すると、マルキユーの方がきて実演してくれました。なんとオモリごと底に沈めてズリズリと動かすと反応する個体がいます。餌をくわえたところで竿をあげると釣れるとの事。早速やってみます・・・釣れた。面白ーい。

でもこれは子供は厳しくない?とかって思ってると、下の子が立て続けにヒット。

中層で食わせているよう。何が違うのか観察してみると、オモリの位置が異様に針に近い。どうやらオモリが動くのに誘われて金魚が近づき、その真下にある餌に食いついているようです。魚って面白いですね。習性に合わせて色んな釣り方がある。金魚にだって活性に合わせたテクニックがあるってことです。深いなーぁ。

草原でマウンテンバイクを乗り回そう レリック

草原エリアにコースが引いてあって、タイムトライアル・・・はしないみたいですね。雨なのが残念。本格的なマウンテンバイクは本当にテクニカルで面白い乗り物です。8年程前にオリンピック選手からレクチャーを受ける機会があったのですが、彼らのテクニックは超絶です。普通人だとタイヤが滑って上れない土手をするすると上って行きます。前後のタイヤの加重バランスを同じにするんですよって言われても、論理は解りますがそれを実践するってそう簡単にはできないですよね。

今回は草原エリアの傾斜にコースが切ってあってなかなかテクニカルなコースですが、全く乗れないコースではありません。最後の上りの連続シケインが一番難しいかな。ギヤをインナーにしてクルクル回して上る必要があります。あと、雨で草原の下りが滑るのも気をつけるポイント。フロントブレーキを掛けすぎるとバランスを崩すので、リアブレーキで軽くタイヤを滑らせながら下るとスムーズかな。ずっとやり続けるともっと上手くなりそうですが、体力もそれなりに削られるので3回で終了。

なんと、足の届かない下の子はスタッフがバイクを押して載せてくれました。

申し訳ない。大変なのに娘のワガママを聞いていただきました。

晴れてればもっと気持いいのになぁ。残念。晴れてる日に貸し出してもらって、林間コースとかもちょっと走らせてもらえると最高な気がします。あぁ本当に晴れてればなぁ。と、出展者の声を代弁してみました。

シャボン玉 ハンドスタンプアートプロジェクト?

主催団体に自信がありません。とにかく雨が小康状態の時に大きなシャボン玉を作って遊ばしてもらいました。なかなかコツがいるようでだんだんのめり込んでいきます。楽しそうだなぁ・・・小腹が減ったなぁ・・・TAKIBI Cafeで鳥皮味噌煮込み丼をゲット。さらっと完食。うまし。鳥皮の弾力と甘辛い味噌の旨味のハーモニーって、これワークショップのレポートじゃねーな。あーでもずっと食える。ブースのお姉さんありがとう。あなたが子供達と遊んでくれたおかげで、小腹を満たす事ができましたよ。そして素敵な写真を撮っていただきありがとうございました。

レンタルしたチェキのベストショット!

「すいそ」をたいけんしてみよう! 本田技研工業

らららーら、ららららーら・・・って唄いながらブースを後にして自分のサイトへ。なので、完全に伝聞なのですが、水素を使った実験教室はとてもおもしろかったそうです。なぜ後にしたかというと、サイトに戻って昨日釣って塩漬けにしたニジマスを若干水で洗って干してました。夜にはスモークしようと思って、その前に若干乾かしたかったんですね。ただ、天候は相変わらずの雨で湿度が高いので本当にどこまで乾くかは微妙です。まあとにかく凧糸で首を結んで、タープの隅に干してみました。

処理をしてブースに戻ると、かろうじてワークショップ最後のイベント。水素を燃料に小さな模型の車を動かしています。

燃料電池つかってるじゃん。後で調べた所によると、ホンダさんどこかの会社と共同開発で燃料電池をつかった教育用の実験教材つくっているようです。多分それがこの車。燃料電池の車を走らせるには、水素ステーションとか社会インフラの整備も必要ですからね。社会への地道な啓蒙活動の一環なんでしょう。ホンダらしい。尊敬します。

炊き込みご飯パーティと夜のライブ

2日目の夜は奥さん達の発案で、みんなで炊き込み御飯パーティーだそうです。我が家を含め4家族それぞれで炊き込み御飯をつくって、それを持ち寄ってみんなで分け合おうという会です。さっくり湖畔の湯でお風呂に入り、奥さんは炊き込み御飯の調理に取りかかります。ちなみに湖畔の湯ですが、今時珍しくロッカーが有料です。100円入れて戻ってこない。なので、貴重品はあまり持ち込まない方が良いです。余談でした。

奥さんが調理中にこちらはサイトの調整。4家族集るのですが、あいにく雨は徐々に強くなっています。タープの有効面積を広げるために、各隅にサブポールを入れて調整します。明るさを確保する為に、メインランタンのノーススターも2台(ガソリンとガスを)投入。これで全員雨に濡れずにすわれる面積を確保したのですが、問題が一つ。懸念していた水がタープしたに流れ込んでいて、キッチンあたりがドロドロに・・・木の根で逃げ場を失った水なので、他に逃がしようがありません。仕方なくタープの下に一筋の溝をつくり、できる限り水をスムーズにタープの外に逃がします。うーん、難しいな。ちなみに他の人のサイトだと、土壌が水はけのよい土に改良してあったりして、こんな事にはなっていないところもあったり、我が家よりひどいところもあったりまちまちです。うーん、微妙。空いている時であれば、良くサイトを選んで入った方が良さそうですね。

例年だとご飯を作っている間にキッズライブに子供達を連れて行くんですが、今年は雨が強いので我慢してもらいました。いや、本人達に伝えなかったというのが正確なところか。本当に今年の雨は手強いですね。自分たちはともかく、どうしても子供達の行動には若干制約がかかります。あと、林間サイトなのでちょっとライブ会場と遠いってところも影響してるかな。暑い時だと林間サイトは涼しいんでしょうけどね。今年はあまりメリットがなく、デメリットの方が多くなります。いや、良いところも沢山あるんですけどね。

ご飯ができてみんなでパーティー。奥さん達それぞれ火加減とか難しかったようで、「いやーイマイチ」って言いながら持ち寄ってきました。ちなみに我が家はたこ飯。それ以外はパエリア風とか鶏めしとか。

タコ飯は確かに味の加減もちょっと薄いし米も固め。。。おいしく食べれなくは無いですけど、「すっごく美味しい」とは言いがたい。飯ごうで炊く時に、水が若干足りない事が多いので、少し多めに入れたのですが、もう少し足りなかったようです。炊き込み御飯だからなぁ、その辺りのちょっとした塩梅が家で作る様にはいかなかったようです。十分に美味しいんですけどね。他の家庭も・・・いや美味いのあるな。作った本人は「味が濃すぎるとかもぉ」って言ってましたが、疲れてる時ってちょっと塩味強めの方が美味しいですよね。体から塩分抜けてるので。子供達もガツガツ食べてました。

文句無しに美味しかったのが豚汁。ひさびさに大鍋を持ち出してつくったのですが、やはり大きな鍋に具材たっぷりでつくると本当に美味しいですね。まさにキャンプの味。

雨の中でしたが、楽しくみんなで食事して、子供達も満足そう。そうだ、ニジマスの薫製。ご飯を食べながら温燻します。スキレットにアルミの皿をしいてウッドチップを投入。網をしいてニジマスを並べます。ギリギリの深さですが、ニジマスぐらいであればスキレットでもスモークできます。ただ、ウッドチップが湿気っていたようで、なかなか煙が上がりません。結構時間がかかってしまし、なんとか食事の終わりに完成。が、食事も終わり気味だったので、魚好きの下の子が少し食べた程度でした。しょうがない。明日もう少し水分を飛ばしてもって帰りましょう。しっかりスモークすると日持ちするのがよいですね。後日家で酒の肴になりました。その後日の写真

さて、2日目のライブはすっ飛ばしてきましたが、最後のCORONA sessionsのライブだけはやはり聞いておかないとソトナニ感が足りません。なんと下の女の子は聞きたいというので、二人でコロナの会場に。今年も充実のライブ!

が、時間も遅かったので2曲で下の子が就寝。だっこしたままはつらかったので、一旦サイトに戻り子供を寝せます。それから再度一人で会場に戻りました。それから2曲程聞いて満足して撤収。いやー良かった。MCも歌もソトナニにはコロナです。フジロックに行けないコロナ。そこだけはアーティストとしてかわいそうですが、でもコロナが居なくなるとソトナニは結構寂しくなる。それぐらいに、ソトナニとコロナは結びついちゃってます。ボランティアの子達とか、この夜の為に来てんじゃないかと思います。みんな楽しそう。

おなじみの曲を聞いて満足して寝袋へ。雨が心配。明日は少し止んでくれるといいなぁと思いながら就寝。

三日目の朝

またもや下の子の「もう朝だよ」の声で起床。昨日より若干遅いけど・・・でも朝の5時。ただ、こうなるともう寝ないので起床。流石に上の子は疲れもあるらしく、まだ寝るとの事。

身支度を整えてサイトのチェック。雨も昨日よりは弱まり、ぬかるんでいた所も少し状態が良くなっています。うん、このまま行けば少しは撤収が楽になりそうです。おっ小型のおっさん女子発見⁈

手を突っ込むな手を・・・

そんな事をしているうちに、徐々にみんな起床。朝ご飯の準備です。昨日の残りご飯がおにぎりにしてあったので、それを焼きおにぎりに。あとは豚汁。具材が残って汁がたりなかったので、水と味噌で再生。朝食に丁度良いくらいの量が復活。その他いくつか各家庭の残り物をシェアしながら朝食完了。おいしかったです。特にタコ飯焼きおにぎりは昨日より美味しくなってました。ナイスなリカバリ。

もう一度手作りルアーでニジマスを釣ろう! トラウトビレッジ

さて、最後のワークショプは・・・また釣り!実はこのキャンプ初めてすべての抽選が漏れたのですが、一緒のサイトの家族が二人分当選していたとの事で、一人分を譲ってくれました。ありがとうございます。ソトナニはグループで行くと、親の当選分を奥さん達が連絡を取り合って融通しあうという文化?が自然発生します。実は我が家もお箸作りとか渡しているらしいです。いやー、高度なママ友の情報ネットワーク。助かります。

さて、今回2回目の釣り。2回やったのは初。流石に最終日でスレてることが予想されますが、なんとかゲットしてみたい。水温は下がってるので、バラキ湖で一発出したいですね。まずはルアーをぬりぬり。なんとプラグの形が初日と違います。これってバリエーションあったんですね。2回来ないと知らない真実。うーん、結構色々やってるんですね。幾つかのメーカーが主催者の釣りビジョンさんと集ってやってるので、運営が奥深い。やっぱりここがワークショップの中心なんだなぁ。

カラーは今回はノープラン。好きな様に塗らせます。ただ、塗る前の白い部分をあまり無い様にだけアドバイス。たぶんトラウトにとって下地の白は結構違和感の強いカラーなので、塗り残しが多いと食ってこないイメージがあります。これが少しキラキラするシルバーぎみなら良いんでしょうけどね。真っ白は違和感を与えやすいと思います。とくにプラグのリップは塗り残しが多いので気をつけたい。

ルアーを塗り終わったら実釣です。なんとかバラキ湖で釣れると良いなとおもいながら移動します。今回は一番手前の桟橋。しかも一番岸側なので、ポイントとしてはイマイチかな。とにかく子供にキャスティングを指導します。

今回は水深を意識させて、着水からしっかりカウントダウンしてリーリングをする練習。今回のソトナニではキャスティング練習はしっかりできましたね。本当に上手くなりました。成長です。

うーん、しかし釣れません。やっぱりちょっと難しいかぁ。昨日は一本出たらしいんですけどね。バイトも感じられないまま釣りを続けます。そのとき「なんか釣れた!」と息子の声。が、その割にはクルクルとリールを巻いてます。ゴミ?・・・いや、魚でした。

なんとワカサギ。スレ掛かりなんですけど、頭の方にいっているので、スプーンに反応してしまってかかったんでしょうね。

ある意味ミラクル。みんな驚いてました。

残念ながら全体の釣果もこれ一本のみ。後ろ髪をひかれながら餌釣り池に移動します。が、ここでもちょっとトラブルが発生していて、やたら時間が短い。ほんの5投ほどでローテーションしています。最終日のスレた小さな池で、数投で結果を出す・・・難しい釣りです。とりあえず作ったルアーを投げると、完全にスレてしまっているので、市販のルアーをチョイス。ディープクランク。ボトムをスローにノックするように・・・って、子供にそんなすぐにできる訳ないじゃん。惜しいバイトはあったものの、ヒットにまで持ち込めずに終了・・・初日とは雲泥の差です。写真を撮る暇もないとは・・・

後で聞いた話によると、どうやら湖の管理者とトラブルがあったようで、なぜか湖の管理者側がこの時間帯に餌釣りの客を餌用の池に入れちゃったらしい。そうすると、その時間ワークショップ組が釣りに入れず、時間がとても短くなってしまったようです。これだけ大きなイベント開催していて、会場施設の人間がその辺りを把握してないって言うのはちょっと驚きです。カンパーニャ嬬恋としても非常に重要なイベントだと思うのですが、「関係なーよ」みたいな職員が居るんですかね。あの人かなぁ・・・。いずれにせよ、私たちは初日に楽しんでるので良いのですが、他の方は気の毒でした。「何だ全然釣れないじゃん。やっぱり釣りって難しいね・・・」って初めての人に思われちゃうと、企画の意図とは大きくズレてしまいますよね。その辺りを考えて、年々イベント前に放流したり、最後に餌釣り池でやらせたりと企画の改善を繰り返し、なんとか良いイメージでワークショップを体験させて、少しでも釣り人口を増やしたいと積み重ねて来ていたはずです。そのあたりのメーカー側の努力を、釣り場の管理者が理解していないって言うのがちょっと残念。自分たちの仕事がその辺りの共存で成り立っているのを気づいてないんでしょうね。若い釣り人口増やさないと、いつか自分たちの仕事なくなっちゃうよ。。。

カラフルな絞りエコバックを染めよう♪ まり木綿

そんな感じで息子と私が最後の釣りをしている頃、奥さんと下の子はエコバックを作ってました。板締め絞りっていう技法で染めたらしいです。

すいません。直接見てないので、時系列がよくわかりません。多分この順序。そして完成!

まりさんと木綿(ゆうって読むらしい)さんが始めた名古屋の染め物やさんだそうです。女子的雰囲気満載の染め物。こりゃ楽しかろう。ワークショップも女子が殺到していた様に思います。こういうまだ小規模なショップがこういうイベントに出展するのって実は超大変なはずです。出展料とか結構するし、時間もかなり取られます。きっと良い人たちです。応援したいもんです。リンク張っとこう。弱小ブログのリンクでは殆ど意味ないけど。ごめん。がんばって。まりさんと木綿さん。

まり木綿

大自然の中でベリーダンスを踊ろう 奏艶 -Darbuka&BellyDance-

ベリーダンスのお姉さん。奥さんが「あのひと超綺麗!」と絶賛。

長い髪はラプンツェルを目指してるって。うちの子と一緒だ(笑)。えーと、参加してないので詳細はわかりません。が、写真からこの方が美しいのはわかります。なんとコレでそこそこ大きいお子さんがいらっしゃる・・・マジか。うーん、奥さん方がざわつくのも解る気がする。やっぱり人に見られる仕事を持ってる人って、日々の努力が違うんじゃないかと思います。特に女性は。ダンス好きの子供にはとても楽しかった模様。いやーしかし、マジか。気になる方はインスタで「奏艶」さんを検索!

撤収

終わりました。

今年も。つらい撤収。幸い雨は止んでますが、地面は湿ってるのであまり泥に汚れない様に撤収。最後のでかい幕はみなさんに手伝ってもらいながら、なんとか撤収完了。とちゅうでちょっとご飯も食べながらだったこともあり、完全完了は午後3時。

みなさんと最後にお疲れさまの挨拶をして解散。で、トイレに入って出発しようとしたら、なんと故障。キャンプ場全体で配管にトラブルが発生したそうです。仕方がないので嬬恋の町に降りてからコンビニに。アイスを買ってトイレを済ませて家路へ。アイスを食べたら子供達は寝てしまい、こちらは用意していたマツキヨの目覚ましドリンクをあおってひた走る。毎年5時間の長旅。が、今年は軽井沢から高速に乗った後Google先生が途中で関越を若干北上し、北関東自動車道から東北道経由で帰る道を指示。普通に帰るより10分早いとの事だけど、渋滞が徐々に伸びるに従いその差が広がっていく。かなり遠回りになるんだけど、渋滞を考えるとかなり早くなりそうなのでGoogle先生の指示通りの道へ。確かにスムーズ。なんと7時に到着。確かに例年より30分以上早かったかも。なにより渋滞のストレスがなく、気持よく走れました。やっぱりGoogle先生すごいね。最近ナビとダブルチェックしながら走る癖がついちゃいました。

今年の反省とまとめ

雨で重宝したのはやはり長靴。全日雨のソトナニは初めてでしたが、3日間全く降らないソトナニも珍しいので、雨の装備は必須です。雨降らなくても朝露が激しいので、草原エリアでは朝は長靴の方が快適です。子供だけではなく、大人用も準備するほうが絶対よいですよ。

大きめのタープ(スノーピーク・ヘキサエヴォ)も重宝しました。遮光性はテストできませんでしたが、サブポールを入れた時の空間はヘキサLから更に広くなって、雨の中で大人8人、子供7人をらくらく収容しました。サブポール180センチを入れる場合のメインポールは280センチ以上を推奨。それより低いと高低差が少なくなり、雨が流れにくくなるので、片側それぞれ一カ所はポールを入れずにダウンする必要が出てくるかなと思います。

連日の雨でかなり気温は低かったですが、寝袋はモンベルの#3(エクセクロフトモデル)で丁度でした。例年と同じぐらいですね。晴れていてもこれより寒い日があるので、#3より薄いモデルは注意が必要だとおもいます。夜は子供達にはユニクロの軽量ダウン着せてるぐらいなので。

今回シングルガスバーナー2つで済ませて、ガソリンのツーバーナーを持って行かなかったのですが、ちょっと火力不足だったかも。ガスはもう少し火力の強いバーナー調達しようかなぁ。ユニフレームのSU-Dですかね。検討しましょう。

と、細かい反省もありますが、総じて雨の中でも十分に楽しめたと思います。装備さえしっかりしてれば、雨のキャンプも楽しめる!を確かめたソトナニでした。でも来年は晴れでお願いします!

2017年08月05日

ソトデナニスル2017は雨でなにする?(前編)

今年も行ってきました。ソトデナニスル(通称ソトナニ)!

我が家の夏キャンプの定番。6回目の参加は初の毎日雨続き。それでも定番のルアーフィッシングやTシャツ作成それに夜のライブと例年と変わらず満喫してきました。

だんだん子供達も大きくなり、週末の予定も増えがちなこの頃。必然的にキャンプに行く回数も減る中で、ソトナニだけは出撃を続けていこうと思っています。なのである意味一年間のキャンプスタイルの総決算をソトナニにぶつけるようになってきてます。ギアのチョイスにも気合が入る。今回の目玉はゴールデンウィークに投入し損ねた新幕、スノーピークのヘキサエヴォと、同じく未投入の手作りハンモックスタンドを実戦配備することです。ヘキサエヴォに至っては、購入してから半年以上経過して、唯の一度も広げたことすらありません。まさかソトナニが初投入になるとは、購入時には思ってもみませんでした。

今回天気予報は連日の雨予報。特に真ん中の日曜日は最悪な雰囲気。濡れたテントの撤収は憂鬱ですが、自然でがっつり遊ぶってことは雨と無縁ではいられません。むしろ雨対策をしっかり準備し、雨にも負けないキャンプスタイルがどこまでできているかの確認をする気で臨みたいと思います。雨キャンプの通信簿。終わった時に点数は出てるはず。

さて、実は大きな懸念材料が一つ。奥さんが足を酷く捻挫してギプスしてます…まあ、怪我した直後よりずいぶん歩けるようにはなったので、多少は楽しめるでしょうけど、設営とか撤収はかなり厳しい事が予想されます。がんばるしかないですね。子供達も昔よりは手伝ってくれることでしょう。

いつものカーシェア(カレコ)で今回予約した車は新型のX-TRAIL。キャンプ向けのチョイスとしてはカレコの中では定番の車です。ラゲッジはそこそこ大きいですが、余裕がある訳ではありません。ただし、防水素材で濡れたものとかをそのまま放り込める仕様はキャンプとかでは重宝します。前日の22時から利用開始にして、荷物を積み込み一旦駐車場に戻し、翌朝5時に起きて子供達を支度させ、6時ちょっと過ぎに出発。首都高が混雑する前のギリギリの時間帯でなんとか切り抜け、そこから2時間ひた走り8時ぐらいに碓氷軽井沢インターを出て、鬼押出しハイウェイ経由で9時ぐらいに会場であるカンパーニャ嬬恋に到着しました。

途中で子供達が寝てくれたので、途中休憩は高速の途中で給油と軽井沢のコンビニで氷とお昼ご飯のおにぎりを買ったくらい。比較的スムーズに到着。かつてはサイトが早い者勝ちだったので、8時前着をめざしたものですが予約制になったのでゆったり到着する事ができます。とはいえ、午後に始まるワークショップに対して、人気のワークショップの抽選は11時に開始、12時締め切り、12時半結果発表、抽選にもれたらそのまま空いてるところを探して受付、13時ワークショップ開始です。そうなると12時半までには食事を済ませて、水筒や子供達の身支度を整える必要があるため、11時までには受付・設営等を終えておかないと、その後がかなりバタバタします。そこから逆算すると9時着というのが妥当な線かなと思います。それ以上遅れると、トラブル一つでかなり厳しくなると思います。キャンプ場には9時着でしたが、それから受付やらトイレやらで、最終的なサイト到着は9時半ぐらいでした。

あまり余裕ないので、急いで設営開始です。

今回ソトナニに一緒に参加するのは我が家の他に3家族。合計4家族。そのうちひと家族は一日遅れて土曜日からの参加です。予約は3サイト。遅れてくる家族は、私たちのサイトに一緒に設営する予定です。予約したのが受付開始から2週間程経ってしまっていたため、人気の草原エリアには並びでサイトが取れなかったようで、今回初めて林間サイトへの設営です。私たちよりちょっと前にひと家族は到着済み。軽く挨拶を済ませて、早速設営開始です。サイトはかなり広めのサイトなので、テント2張り、タープ、車1台は駐車するのは問題なさそう。ただし、中央に大きな木があります。この木を上手く使ってサイトレイアウトを考えます。後で来る家族の事も考えて・・・決まりました。中央の木の左側の奥にアメドを張って、そこからサイト全面に向かって小川張りでヘキサエヴォを張る事にします。後からくる家族は右奥に張って、その前に車を停めれば良さそうです。

朝から雨は降っていたようですが、幸いにも到着した時には小康状態。地面もぬかるんではいません。いまのうちに急いで設営を開始します。足を怪我した奥さんにはテーブルや椅子などの細々したものをお願いし、まずはテントの位置を決めます。この後小川張りするタープの場所をイメージしながらインナーを組み立て、フライを掛けます。今年は上の子が積極的に手伝ってくれて、しっかりと奥さんの替わりをしてくれます。

成長したなぁ。思ったよりもスムーズに完了。小川で設営する祭に微調整が発生する可能性があるため、ペグは一旦打たずにタープの設営に入ります。小川張りする場合は、テントの奥側のポールの位置を一旦決めて、軽くペグダウン。そこからテントの上にロープを通して、タープの端を結びます。程よくテントの入り口のタープの端が重なる様に自在で調整。位置が決まったら、反対側のポールを立てます。奥さんが怪我をしている事を心配して、既に設営を終えたお友達家族が助けにきてくれたので、一気に設営がはかどります。感謝です。